丸井グループの健康経営

丸井グループの健康経営

丸井グループの経営理念は、「お客さまのお役に立つために進化し続ける人の成長=企業の成長」です。社員の健康は「人の成長=企業の成長」のためになくてはならない基盤であり、最優先に取り組んでまいります。

社員が心身ともに健やかに働ける環境を整えるとともに、ヘルスリテラシー向上、メンタルヘルスサポート、ワークライフバランスの推進など、多岐にわたる施策を展開しています。これらの取り組みを通じて、社員の健康を支え、企業の持続的な発展に貢献してまいります。

トップコミットメント

青井 浩

代表取締役社長 代表執行役員 CEO

すべてのステークホルダーの「しあわせ」のために、

自分、社会、将来世代にとって意義のある仕事にチャレンジし、

成長し続ける働き方を実現したい

丸井グループの健康経営は、1962年の丸井健康保険組合の設立とともにスタートし、以来、57年間にわたって大きな熱意を持って進められてきました。象徴的だったのが、1970年に開設した丸井健保会館です。本社の近隣に建てられた丸井健保会館は、人間ドックの機器や診療機能を備えた最新式の施設でした。当時、私は小学生でしたが、本社よりもはるかに立派な健保会館を見てびっくりしたのを覚えています。振り返ってみると、創業者は当時から社員の健康に関して並々ならぬ熱意を持っていたことがうかがえます。

また、私が入社してからも、先代の社長は朝礼などの場で、ことあるごとに健保で人間ドックを受診するように、という話をしていました。なぜ、朝礼の最後に必ず健康の話になるのか、不思議に思っていましたが、今から思うと、経営トップが当たり前のように繰り返し健康の話をしてくれたことが、現在の健保と会社との密接な連携や、人間ドックの高い受診率などにつながっているのではないかと思います。

社員を家族のように考えて健康に力を入れてきた創業者と、人間ドックを熱心に勧めてきた先代の社長によって、当社では「健康経営」が企業文化として培われてきました。そのようなわけで私が社長になったころには、おかげさまで、メタボや生活習慣の改善といった「健康経営」の基盤はほぼ整っていました。

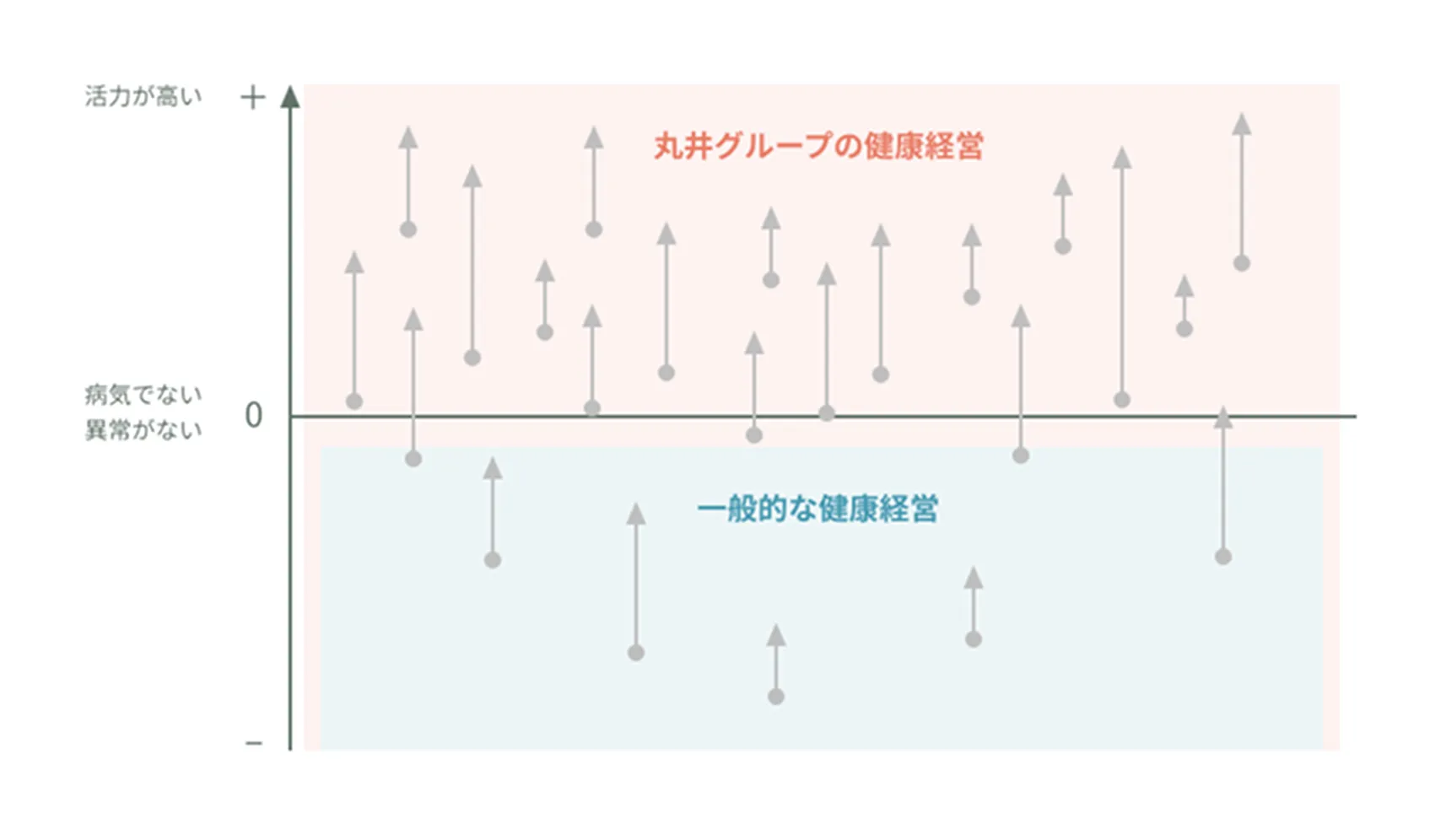

そこで、私たちはWHO(世界保健機関)の健康の定義に沿って次のステップへと進むことにしました。WHOは健康を次のように定義しています。「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます」。病気でない、弱っていないことが健康経営の第一ステップだとすると「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態」というのが私たちのめざすべき目標ではないかと考え、これにチャレンジしたいと思ったのです。

そこで、2016年に健康経営推進プロジェクトを発足し、あわせて2014年に発足した健康推進部(現Well-being推進部)がサポートすることで、取り組みを開始しました。私たちの取り組みは、熱意を持った社員が自ら手を挙げて参加するプロジェクト活動を中心に進められています。プロジェクトメンバーが活動方針を決め、自ら企画した取り組みを各職場で実践するのです。こうした活動を健康推進部(現Well-being推進部)とCHOが全面的にサポートします。そして、私たちにとって幸運だったのは、小島玲子先生という情熱的な産業医をお迎えできたことです。小島先生の健康経営にかける熱量とリーダーシップが、取り組みを大きく前進させる力になっています。おかげさまで、私たちの取り組みは社外からも高い評価をいただき、2018年からは5年連続で「健康経営銘柄」にも選ばれました。

こうした評価や、これまでの取り組みを踏まえて、私たちはさらに先をめざすことにしました。それは、ビジネスを通じた「しあわせ」の実現です。そのためには、もちろん肉体的な健康や、働き方改革も大事ですが、一番大事なのは「仕事」や「働くこと」についての私たちのマインドセットを変えることではないかと思います。というのも、産業革命以来の資本主義の限界が次第に明らかになり、よりサステナブルな社会・経済への大転換が求められる時代になってきたことで、私たちの仕事の在り方や仕事のアウトプットとして求められるものが、これまでとは大きく変わってきたからです。

これまでは、経済成長を大前提に、利益や規模の拡大をめざし、そのために生産性を向上させたり、競争に打ち勝つことが仕事の主な目的でした。しかし、これからは、持続可能な社会、地球環境を実現するためにさまざまな課題を解決し、すべてのステークホルダーの「しあわせ」を実現することがビジネスの目的になってきます。そうしたビジネスに求められるのは、「創造性」です。これまでのビジネスの延長線上には答えのない、さまざまな社会課題に答えを見出し、実現していくためのイノベーションは、創造性から生まれるからです。

では、どうしたらビジネスにおける創造性を高められるでしょうか。そのために、私たちは一度立ち止まって、自分にとって仕事とは何か、働くことの意味とは何か、ということを考え直す必要があると思います。WorkとLifeを分けて考える従来の仕事観や、「仕事は仕事」というある意味割り切った考え方を見直して、自分の人生にとって大事なこと、子どもたちや社会にとって大事なことと自分の仕事を結び付けて、やりがいのある仕事に自ら取り組んでいくことが、私たちに勇気を与え、答えのない問いに答えるための創造性の源になると思います。

自分、社会、将来世代にとって意義のある仕事にチャレンジし、成長し続けることで、すべてのステークホルダーの「しあわせ」を実現する。そのような働き方をビジネスを通じて実現することが、私たちが未来に向けて進めたい「Well-being経営」です。

活動の変遷と推進体制

丸井グループのWell-being経営は1962年の丸井健康保険組合の設立とともにスタートし、以来大きな熱意をもって進められてきました。2014年には健康推進部(現Well-being推進部)が新設され、産業医が健康推進部長(現Well-being推進部長)となることで、ビジネスを通じた「しあわせ」の実現に向けて、Well-being経営を推進しています。

活動の変遷

| 1962年 | 丸井健康保険組合を設立 |

|---|---|

| 1970年 | 丸井健保会館を開館 |

| 2008年 |

プロジェクトを立ち上げ、残業時間の削減に着手 丸井健康保険組合が「ヘルスアッププログラム」を開始し、メタボ率が全国平均と比較して大きく減少 |

| 2011年 |

健康管理委員制度導入 健康管理室(現Well-being推進部)を新設し、専属の産業医が着任 |

| 2013年 | ウェルネスリーダー制度・「こころとからだのサポートダイヤル」を導入 |

| 2014年 |

健康推進部(現Well-being推進部)を新設、産業医が部長に就任 健康推進部(現Well-being推進部)が全社員の健康診断データと、生活習慣・仕事への取り組み姿勢の関係性の分析を開始 全国に分散する事業所の全社員を対象に「セルフケア教育」を開始 女性特有の健康面の不安解消をサポートする相談窓口「ウェルネスリーダー」を全国に配置 |

| 2015年 | 健康経営推進最高責任者(CHO)設置 |

| 2016年 |

「身体」「情動」「思考」「精神性」の状態を高める習慣形成をめざす 「レジリエンスプログラム」をトップ層へ導入 労働協約に「健康推進」の項を設け、企業と社員それぞれの責務を明示 社外アドバイザーを選任し、専門家の視点を取り入れた健康経営・データ解析を開始 グループ横断の「健康経営推進プロジェクト*」を発足 |

| 2018年 | 「日本健康マスター検定」団体受検導入 |

| 2019年 |

「女性の健康検定」団体受検導入 産業医が執行役員に就任 |

| 2020年 | 健康推進部の名称を「ウェルネス推進部」に改称 |

| 2021年 | Chief Well-being Officer(CWO)設置 |

| 2022年 | ウェルネス推進部の名称を「Well-being推進部」に改称 |

* 2021年より「Well-being推進プロジェクト」に改称

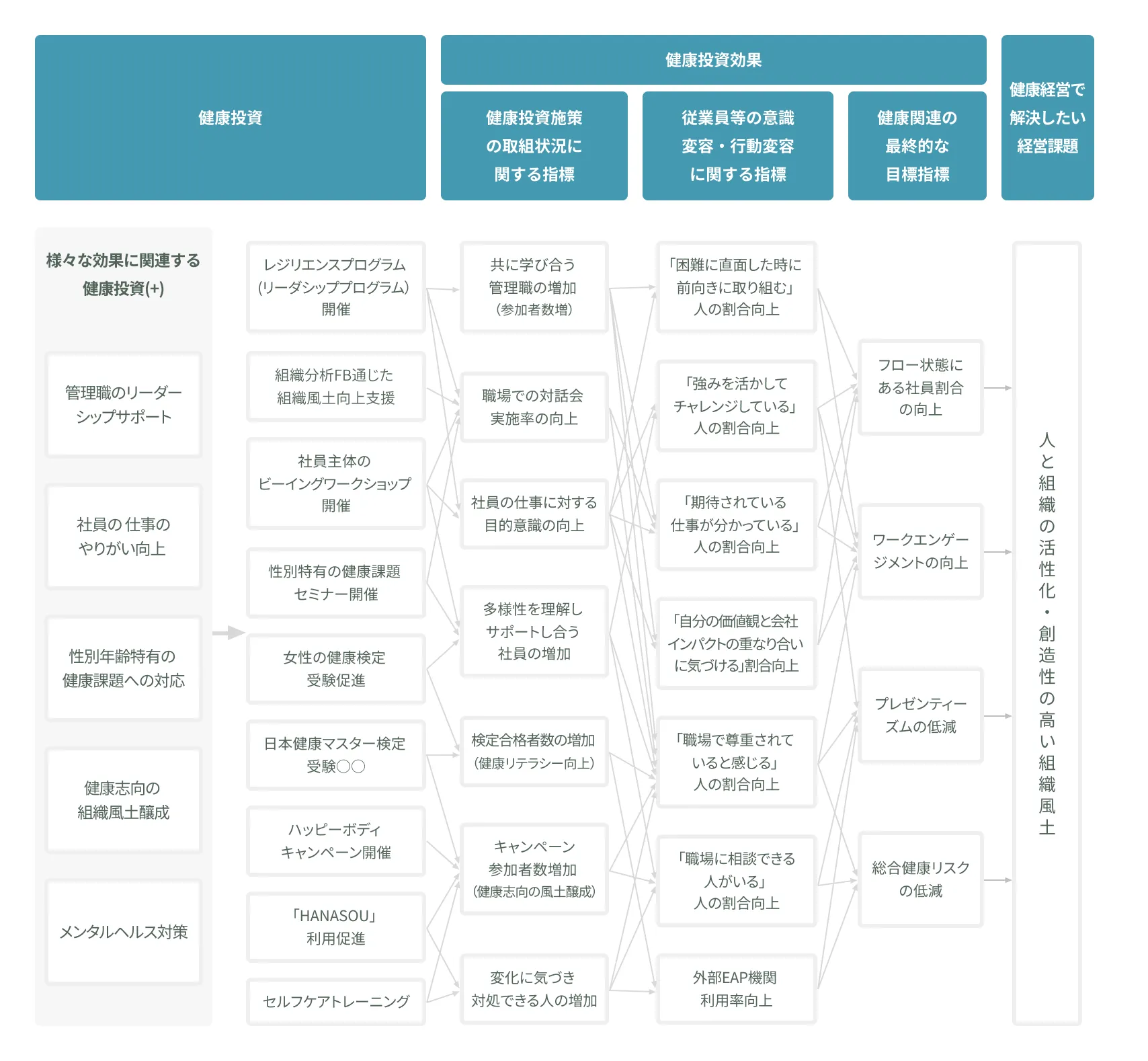

戦略マップ

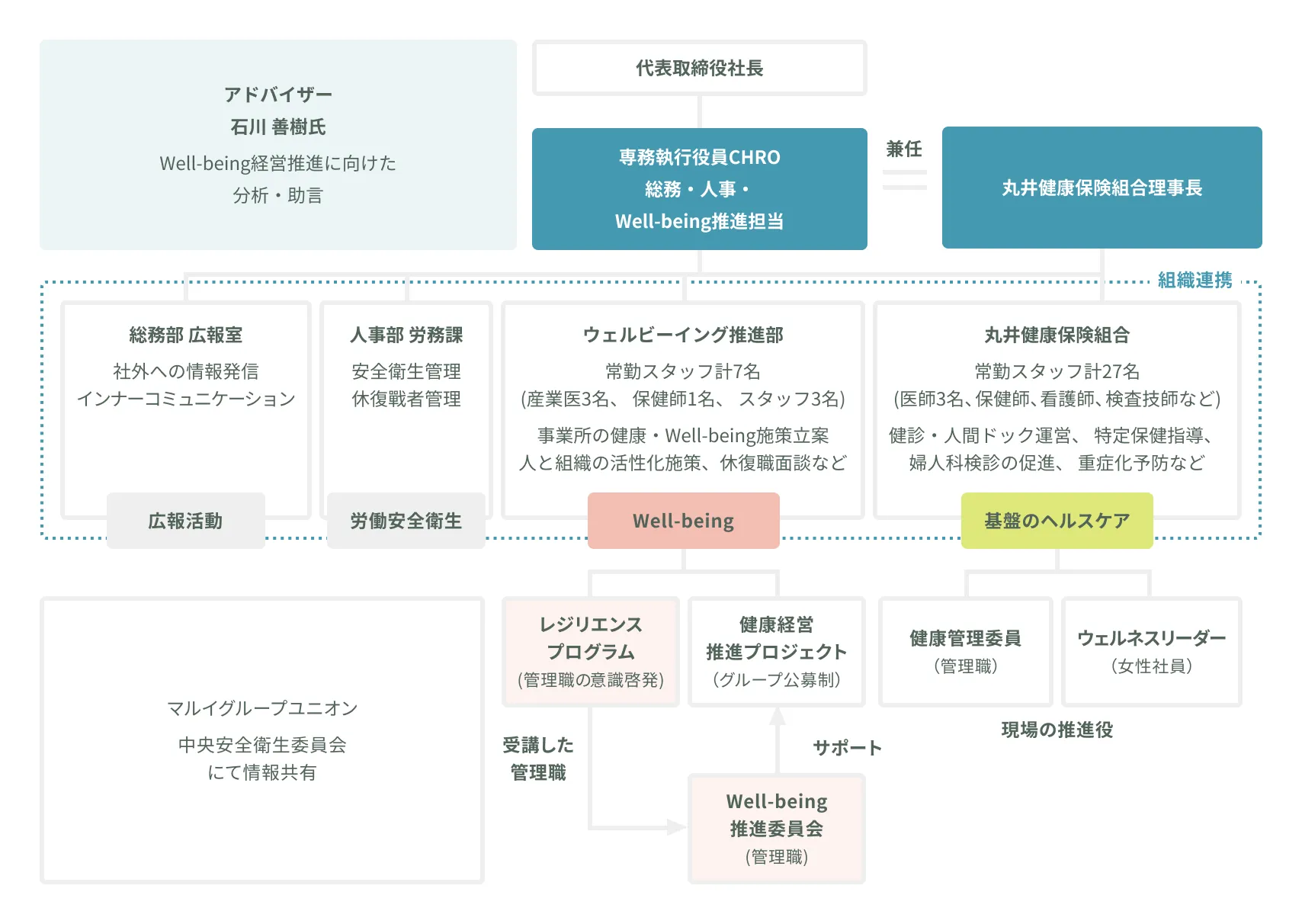

Well-being経営推進体制

Comments from contributors

「Well-being経営」は、持続的に成長していくための大きな礎になる

丸井グループは、Well-being経営を推進するため、健康経営推進最高責任者(CHO)を設置し、Well-being推進部を中心に、全社員の健康診断データと生活習慣・仕事への取り組み姿勢の関係性の分析を行っています。また、グループ横断の「Well-being経営推進プロジェクト」を発足し、社外アドバイザーを選任して専門家の視点を取り入れた健康経営・データ解析を開始しています。私が初めて社員の健康管理に携わったのは、2013年に人事部長と健保組合理事長に就任したときでした。実はその2年前、自宅の近所にスポーツジムがオープンし、夫婦で通うことにしました。その結果20kgの減量に成功し、私の生活に大きな変化が起きました。興味を持つファッションが変わり、それまで見向きもしなかった店にも入るようになり、健康が私の行動や意識に変化をもたらしたのです。ですから、2015年に健康経営推進最高責任者に就任したときも、健康経営の大切さは身をもって実感できていましたし、健康というテーマは誰も否定しないので、浸透させることはそれほど難しいことではないと思っていました。しかし、健康がどのようにパフォーマンスの向上につながるのかが見えづらく、また、自分の生活習慣を変えるにはどうしても負荷がかかります。わかってはいるけど変えられない。そこに一つの大きな壁がある、と改めて感じました。健康と経営を結び付け、社員にいかに成果を感じてもらえるか、そういったエンゲージメントが証明できれば、「Well-being経営」は当社が持続的に成長していくための大きな礎になっていくと信じています。

石井 友夫

株式会社丸井グループ専務執行役員

CHRO(Chief Human Resource Officer)

総務・人事・Well-being推進担当

丸井健康保険組合 理事長

活力のWell-being

今よりもっと活力高くイキイキとすることを重視し、社員一人ひとりが意識や行動を変え生産性をアップさせることで、企業価値向上と社会へのお役立ちにつなげることをめざし、活力を高めるためのWell-being活動を強化しています。

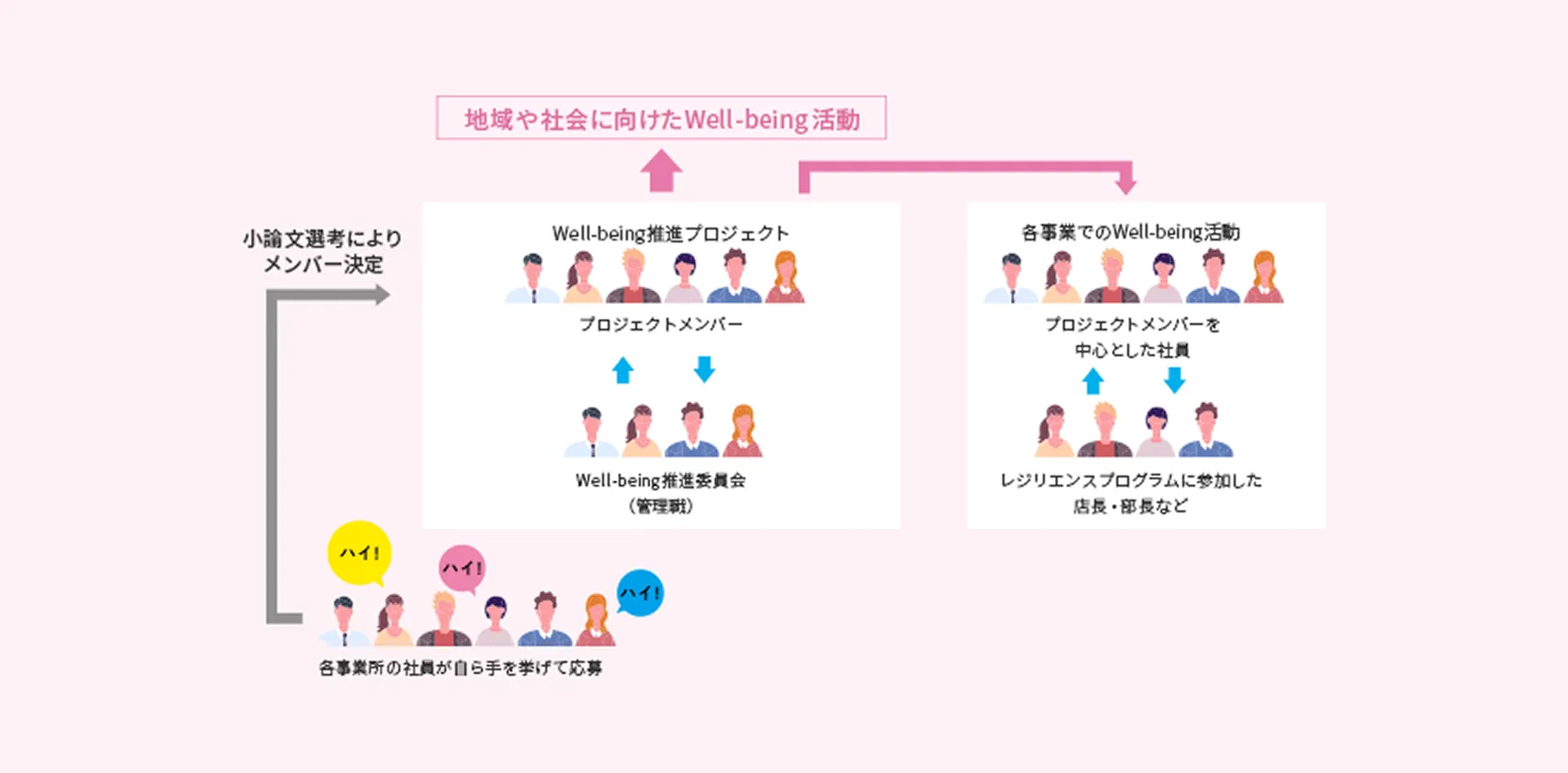

「活力」のWell-beingの取り組みを推進するため、グループ横断の公認プロジェクト「Well-being推進プロジェクト」のメンバーと、サポートする役割の管理職メンバーが主体となり、さまざまなWell-being活動を企画・実行しています。

Comments from contributors

Well-being経営が、丸井グループのビジネスをさらに進化させていく

丸井グループのWell-being経営は、ミッションである「すべての人がしあわせを感じられるインクルーシブな社会を共に創る」ことを、Well-beingの視点を通じて実現することをめざしています。一般に「健康」というと、「お酒を飲み過ぎない」などの病気予防のイメージが強く、また「健康は個人の問題」ととらえられがちです。そこで、すべての人がイキイキとしあわせを感じられるインクルーシブな健康経営をめざすために、私たちはこれからの健康経営を「Well-being経営」と呼ぶことにしました。人々の身体、情動、頭脳、精神がイキイキしているかどうかは、必ずそこで行われる活動の質を左右します。私たちは、社内外の皆さまと共に、人々が輝くようにイキイキと活動し、持続可能性があり、しあわせな社会を創ることに貢献します。

小島 玲子

株式会社丸井グループ取締役執行役員

CWO(Chief Well-being Officer)

Well-being推進部長

今よりもっと活力高く、経営戦略としての「Well-being」

丸井グループのWell-being経営では、「病気にならないこと(基盤)」だけではなく、「今よりもっと活力高く、しあわせになること(活力)」が重要と考え、「活力×基盤のWell-being経営」を進めてきました。Well-being経営を戦略の一つに掲げ、Well-being推進部と健康保険組合が連携しながら、グループ全体でWell-being経営を進めています。

丸井グループのWell-being経営

自ら手を挙げて参加する組織風土がWell-being活動を加速させる

丸井グループでは自ら手を挙げて参加する公募制のプロジェクトや研修が多数あります。「Well-being推進プロジェクト」や「レジリエンスプログラム」といったWell-being活動への取り組みも、その中の一つで、自ら手を挙げて主体的に参加したメンバーで構成されており、活発な活動へとつながっています。さまざまな職場から参加しているWell-being推進プロジェクトメンバーのボトムアップの取り組みを、「レジリエンスプログラム」に参加した管理職メンバーが支えることで、活動が社内外へと広く浸透しています。社員一人ひとりが自発的にWell-being活動に取り組む文化を醸成し、グループ全体の活性化につなげていきます。

プロジェクトメンバーを起点にWell-being活動を拡げる

グループ横断の公認プロジェクトとして、2016年11月に発足した「健康経営推進プロジェクト」は、2021年5月現在で5期目となりました。1期目では、おもに健康経営の理解浸透に向けた取り組み、2期目では、健康経営に対する共感の輪を拡げる取り組みを実施。そして3期目では、プロジェクトの名称を「Well-being経営推進プロジェクト」にあらため、社内だけではなく社外に向けても取り組みを波及させ、4期目にもその活動が引き継がれました。そして、第5期は、名称を「Well-being推進プロジェクト」にあらため、フェムテックをはじめとした女性の健康や、働く人のエンゲージメント向上に向けて取り組みました。

プロジェクトメンバーは応募者の中から小論文で選抜されたメンバーで構成し、1年ごとに入れ替えることで、知見を蓄え意識改革を行った主体的なメンバーが毎年創出されます。こうした社員が起点となり、全社員を巻き込みながら、グループ全体でWell-being活動を実践しています。

期初には、入れ替わるメンバーが合同で進捗を共有し、引き継いでいきます

毎月1回、定例で開催されるプロジェクトスタート前にはストレッチで活性化を図ります

健康としあわせのために重要な「身体」「情動」「思考」「精神性」「しあわせ」に関して、メンバーが相互に講師役を務め、教え合います

2022年3月期の取り組み―女性の健康問題を考えるWell-beingイベント開催

新宿マルイ本館「コンセプトショップス」でのフェムテックテナントの集積や、将来世代の企業家とのトークセッションなど、今まであまりオープンに語られてこなかった女性特有の健康課題に取り組みました。

トップ層へのアプローチ「レジリエンスプログラム」

社員がイキイキと活力高く活動するためには、トップ層の理解も必要です。組織への影響力が大きい役員、部長、課長層を対象に、1期1年間の「レジリエンスプログラム」(以下、「プログラム」)を実施しています。トップ層が、自身と周囲の活力を高める習慣を身につけることで、今よりもっと活力の高い状態をめざすとともに、周囲に良い影響を与え、組織全体の活性化を図っています。

このプログラムでは、開始前と終了時に本人・部下・家族の360度評価を実施し、受講者の活力度合いと周囲への影響度合いについてデータ分析を行っており、プロジェクト後には活力の向上が見られています。2022年3月現在、累計150名が受講しており、社内のWell-being活動の取り組みを積極的にサポートしています。

レジリエンス合宿には部長職から役員まで参加

職場への波及

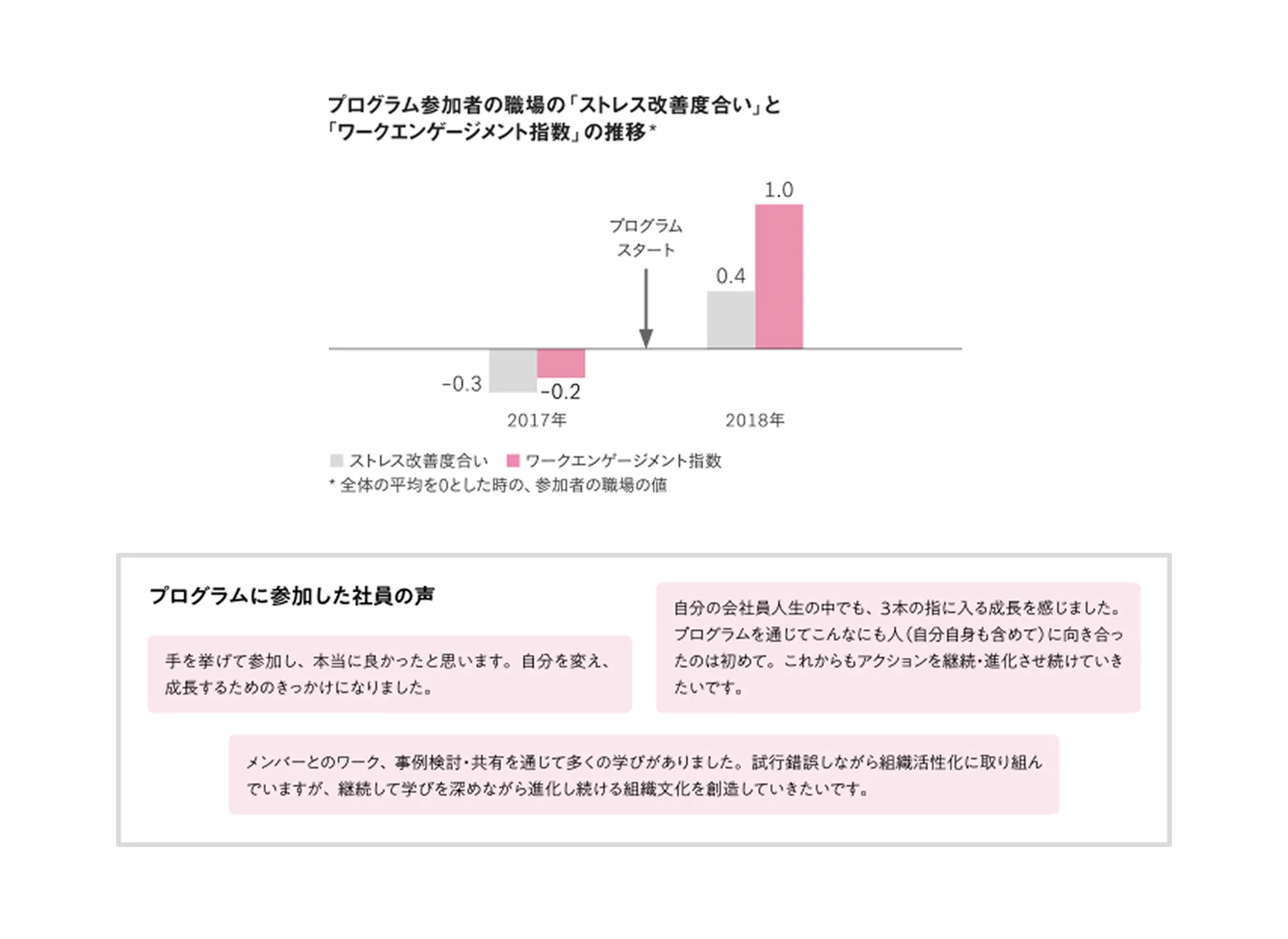

プログラム受講者が所属長を務める職場では、プログラム参加以降の職場の活力が向上しています。

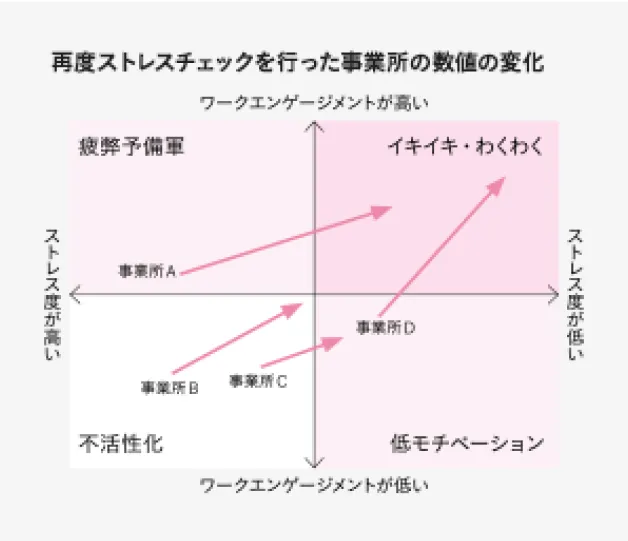

下の図はプログラム参加者の職場における、ストレスチェックに基づく組織分析の変化値(グループ全体の平均との比較)です。プログラム参加以降、職場のストレス度が改善し、「仕事の意義・働きがい」や「個人の尊重」などのワークエンゲージメントの指数が上昇しており、社員一人ひとりの仕事に対する意識や姿勢に変化が出ています。プログラムで習得した知識や習慣をもとにした取り組みが、周囲に良い影響を与えているのがわかります。

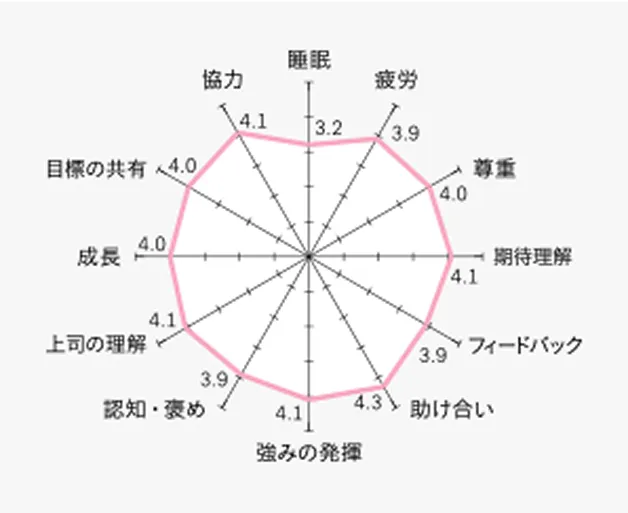

Well-being活動と組織の活力向上の可視化

Well-being活動の取り組みによる効果を分析することで、Well-being活動と組織の活力の関係の見える化を図っています。活動が活発化している事業所では、ワークエンゲージメントを高める指標が伸長するなど、Well-being経営の取り組みが会社全体の活性化につながっていることが数値としても見えてきました。

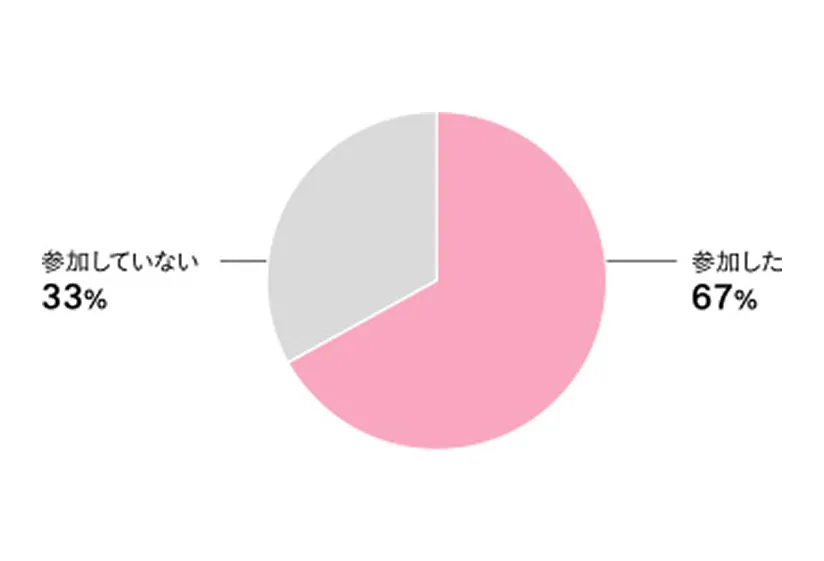

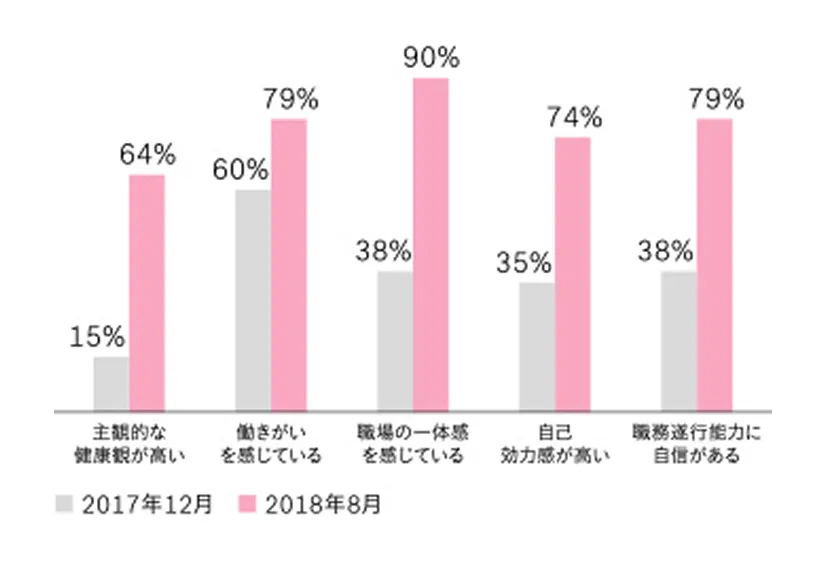

全社員の67%が、社内のWell-being活動に参加

2019年6月の調査では、「会社のWell-being活動に参加している」と答えた社員が67%にのぼり、活動が定着してきていることが見えてきました。また、Well-being経営推進プロジェクトメンバーが職場での取り組みを行う過程で、「プロジェクトメンバーの意識と行動変化」についてアンケートを行ったところ、「働きがい」や「自己効力感」、「職務遂行能力に自信がある」などの指数が向上しており、組織の活力にもつながっていることがわかります。

直近6カ月に職場で行われた健康の取り組みへの参加状況

プロジェクトメンバーの意識と行動変化

ストレスチェックを職場の活性化に活用

ストレスチェックにおける、組織分析の結果を活用し、事業所ごとに重点項目(ワークエンゲージメントを向上させる項目)に絞って施策を実施しています。年度内に任意で選出した複数の事業所で再度ストレスチェックを行い効果を検証したところ、対象の事業所のほぼすべてでストレス度が軽減し、ワークエンゲージメントの指数が向上しました。全社に成功事例を共有することで、さらなる職場の活性化に取り組んでいきます。

組織の活性度調査(組織健康度調査)のハイブリッド運用

組織活性度を上げるため、ストレスチェックとあわせて少人数単位の組織の分析も可能な、独自の「組織健康度調査」を導入し、現在100以上の組織で実施しています。ストレスチェックのメリットを活かしながら、組織健康度調査をあわせて実施することで、より打ち手の精度を高めています。

| ストレスチェック | 組織健康度調査 | |

|---|---|---|

| 実施のタイミング | 基本的に年1回 | 3カ月ごとなど、任意の時期に実施可能 |

| 集計方法 | 外部取引先による特殊集計(90問) | 職場で簡単に集計可能(12問) |

| 集計人数 | 最低10人以上 | 10人前後(少人数でも実施可能) |

基盤のヘルスケア

丸井グループは、「健康である」ということが、その先の活力や「しあわせ」が芽生える土台になっていると考えています。Well-being経営を通じてすべての人が「しあわせ」を感じられる社会を創るためには、社員が「病気でない、弱っていない」という基盤を整えることが大切です。

働き方改革で社員一人ひとりが活躍できる場に

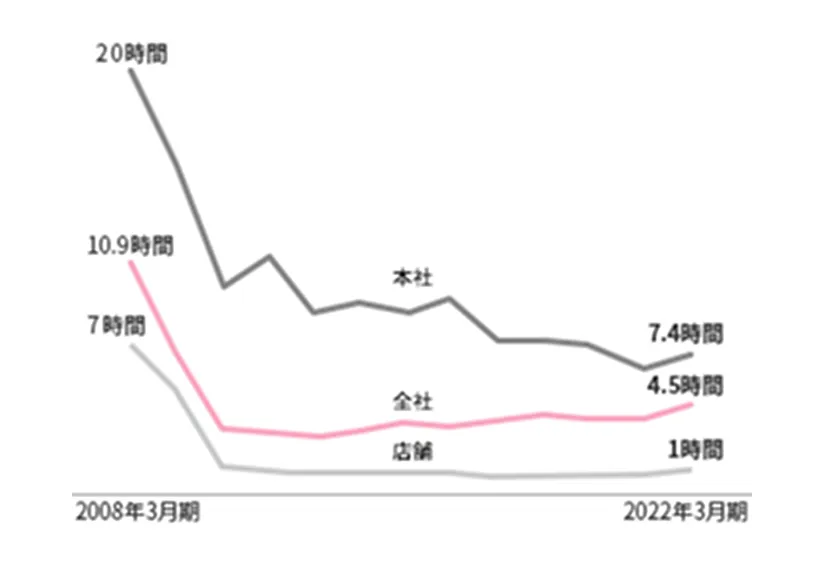

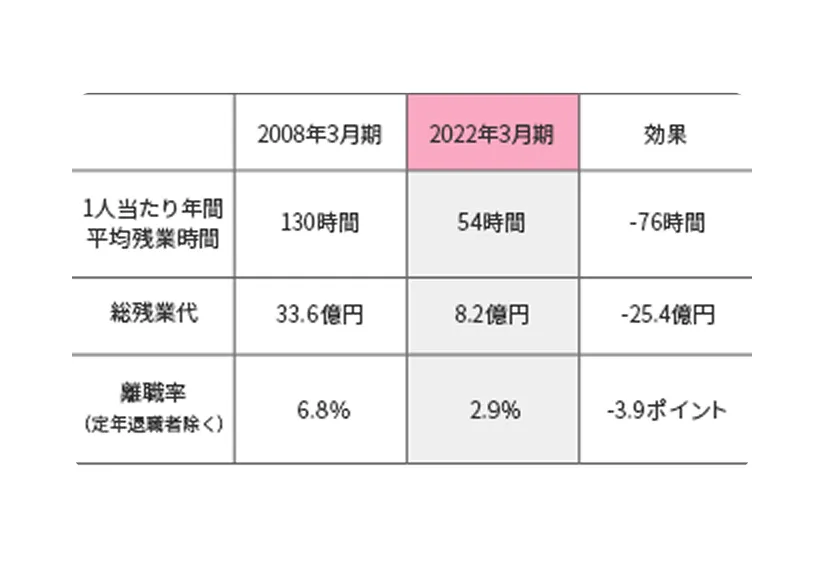

丸井グループでは、健康経営を働き方改革の一環ととらえ、2008年より労働時間管理・勤務体系の多様化に取り組んでいます。所属ごとに時間外労働の削減方針や目標を設定し、さらに店舗では10分単位で設定した最大50通りの就業パターンで計画的なシフト作成を行っています。また、グループ全体で業務の最適化を行い、納返品などの店舗におけるバックヤード作業をグループ会社が担うことで、店舗社員の接客を中心とした人員配置が可能になりました。その結果、2022年3月期の1人当たり平均残業時間は年間54時間/月間4.5時間まで削減し、2008年3月期と比較して本社勤務の社員は、月間平均残業時間が7.4時間と半分以下に、全国の店舗の社員の月間平均残業時間は、1時間と7分の1になり、生産性の向上と人件費の低減につながっています。

1人当たり月間平均残業時間

残業時間の削減と効果

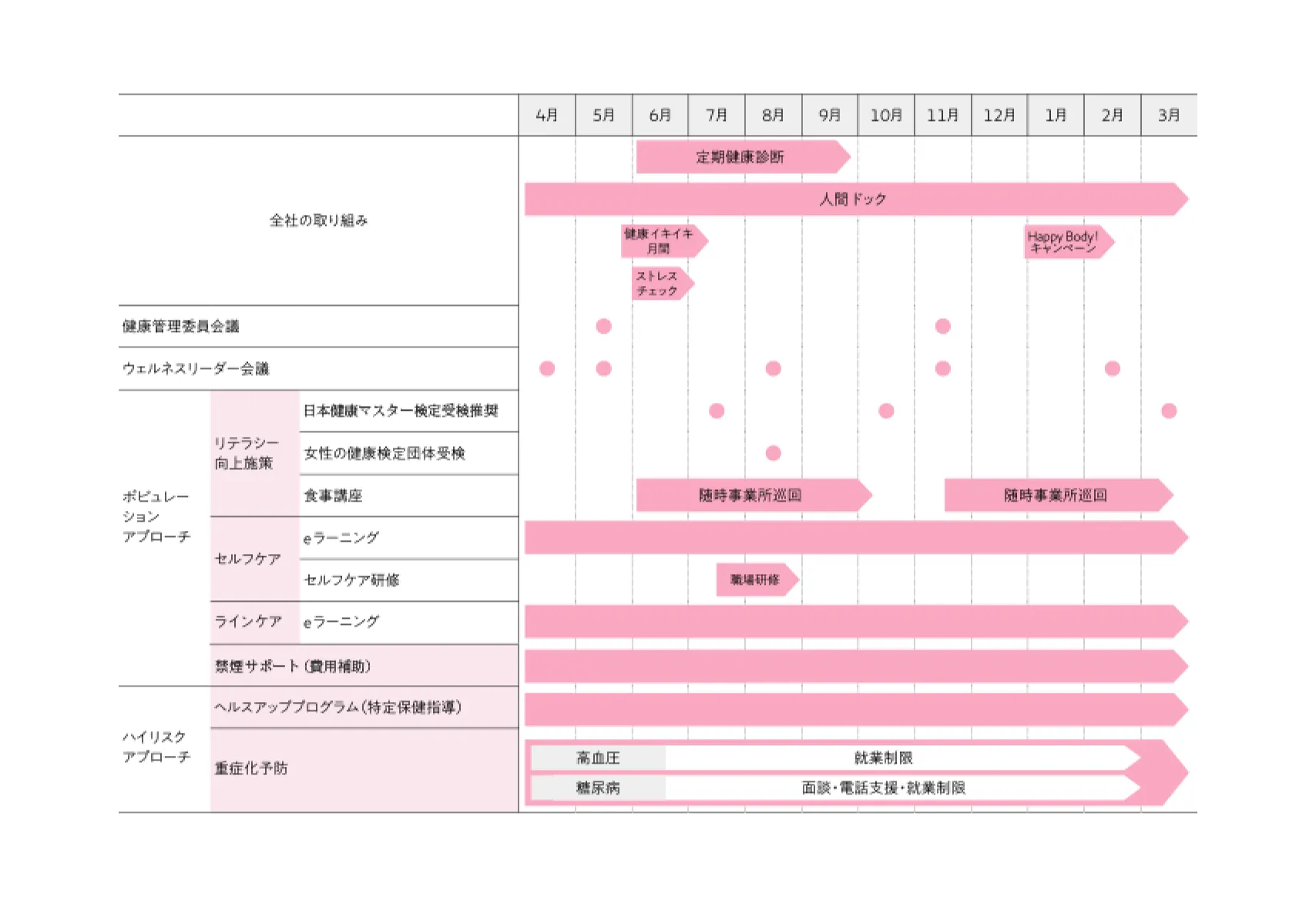

基盤のヘルスケアの取り組み

「基盤」のヘルスケアの取り組みは、丸井健康保険組合とWell-being推進部、人事部、そして各事業所が連携しながら行っています。「自前の健保会館」が会社と一体になった体制は、丸井グループ最大の武器になっています。

丸井健康保険組合の取り組み

丸井健康保険組合は専用の健保会館を持ち、人間ドックをはじめ、「禁煙外来」やメタボリックシンドローム防止のための保健指導などを行うほか、会社との連携により徹底した受診勧奨に積極的に取り組むなど、社員と扶養家族の健康増進のための施策を企画・運営しています。

設立当時の健保会館

現在の健保会館

Comments from contributors

過去から脈々と受け継がれてきた「健康を大切にする文化」

私たち社員にとっては、「健康診断を受けるのも、人間ドックに行くのも当たり前」という風土になっていましたが、実はそれはすごいことだったのだと、外部の方と話していると改めて気づかされます。健保ではおもに、社員の健康診断や重症化予防、特定保健指導などを担っていますが、私たちの活動だけでは限界があります。しかし丸井グループでは、会社と連携しながら、社員と健保がお互い顔の見える関係で、かかりつけの医師のように接する環境が整っています。全く知らない人に健康について注意されるよりも、心が動くのです。そういったことも、過去から脈々と受け継がれてきた「健康を大切にする文化」が根付いているからこそ可能なのだと思います。

平野 新二

丸井健康保険組合常務理事

取り組みの全体像

健康診断結果に基づいて、全社員の健康リスクを階層化し、支援施策を行っています。現在、丸井グループでは、平均年齢が上がることでメタボ率や生活習慣病のリスクが上昇することを課題としてとらえ、その予防として、まず社員一人ひとりがヘルスリテラシーを高めて、意識と行動を変化させていくことをめざしています。また、特定保健指導対象者で改善の見られない社員など、ハイリスク者に向けての新たな取り組みも強化しています。

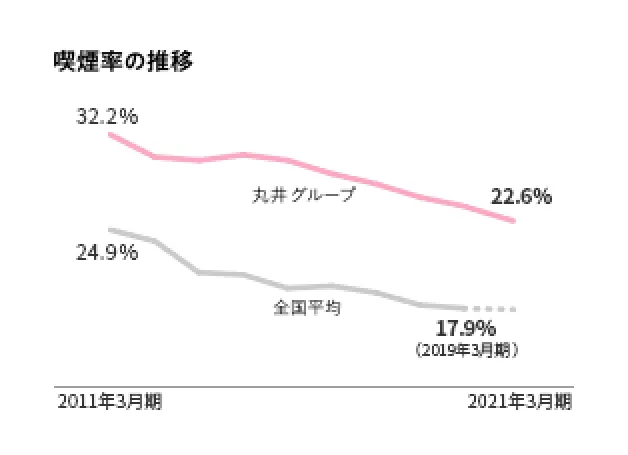

禁煙の取り組み

喫煙率は年々減少傾向にありますが、依然として全国平均を上回っています。そのため、自己診療の禁煙外来を受診した社員に対して、禁煙治療に要した費用の7割を、1年間で2万円を上限として補助しております。これには診療費だけではなく、貼り薬(ニコチンパット)や禁煙ガム(ニコチンガム)などの薬剤費も含まれています。

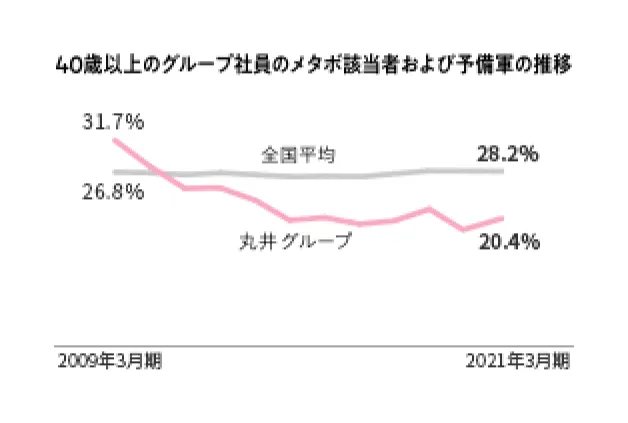

メタボ率の改善に向けたヘルスアッププログラムの進化

丸井健保の特定保健指導「ヘルスアッププログラム」は健保組合に常駐する医療スタッフがメタボ対象社員向けに実施するオリジナルプログラムです。ヘルスアッププログラムは職場の上長を通じて参加を促され、勤務時間内に参加します。健保の医療スタッフの手厚いフォローもあって2008年プログラム開始以降、メタボ率は大きく減少しました。近年は社員の高齢化もあってやや減少幅が鈍っています。そこで対象者に人間ドック当日に面談を行い対策を早めること、および従来は対象外としていた2年連続の該当者についても2019年3月期からは参加対象として取り組みを強化しています。

ヘルスリテラシー向上に向けて

日本健康マスター検定

日本健康生活推進協会主催で2017年にスタートした資格制度です。丸井グループでは2018年3月から社員に受検を推奨しており、資格取得補助制度を活用して2021年8月までに約30%の社員が合格しています。

女性の健康検定

ライフステージ別の女性特有の健康課題への理解浸透を図るため、女性の健康とメノポーズ協会主催の「女性の健康検定」の受検を推進しています。健康課題における予防・対策およびワーク・ライフ・バランスの基本的な知識や情報を習得・理解することで、女性の健康推進員として認定されます。ウェルネスリーダーをはじめ520名を超える社員がこの資格を取得しています。

健康管理委員・ウェルネスリーダー

健保から選任され、各事業所に配置された「健康管理委員」と「ウェルネスリーダー」が中心となって各事業所の健康への取り組みを推進しています。管理職からなる「健康管理委員」は定期健康診断の受診促進や事業所で考案する独自の健康の取り組みなど健康全般を、女性社員が務める「ウェルネスリーダー」は女性特有の健康面の不安解消や、乳がん・子宮頸がん検診の受診促進、健康づくりをサポートする健康相談窓口の役割を担っています。

第三者相談窓口「HANASOU」

外部専門機関と提携し、こころやからだ、仕事や体調の悩みを持つ社員を問題解決に導く相談体制を整備しています。

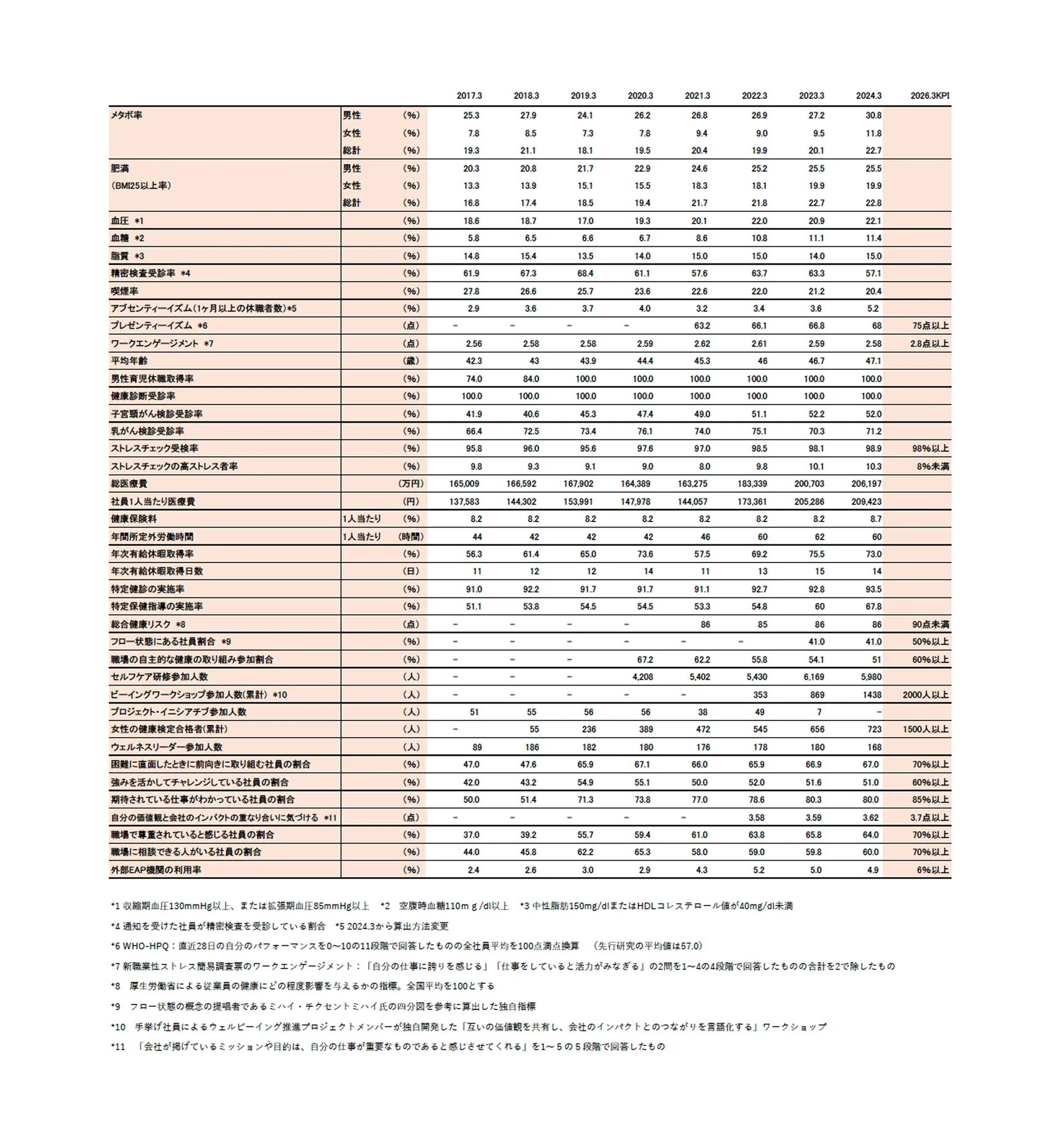

定量データ