企業文化

企業文化

企業文化の変革

経営理念で掲げる

「人の成長=企業の成長」

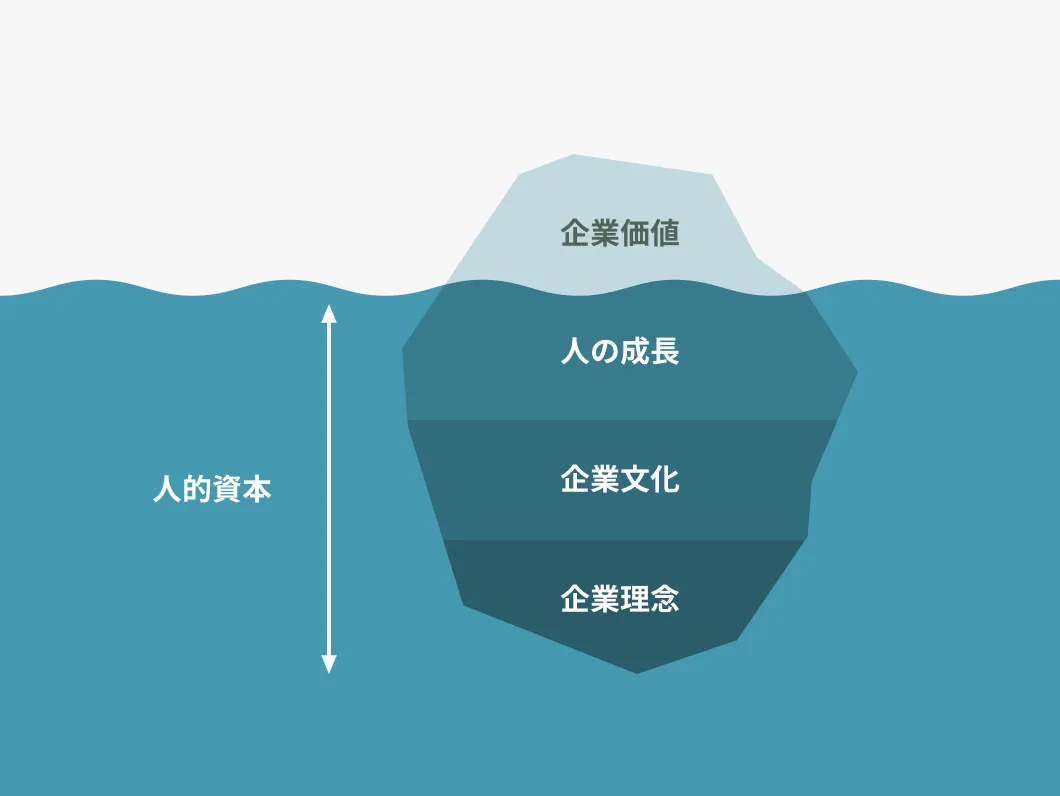

経営理念の「人の成長=企業の成長」には、社員一人ひとりが自己実現を果たしていくことが、丸井グループの成長につながるという想いを込めています。丸井グループが定義する企業価値は、すべてのステークホルダーの「利益」と「しあわせ」を調和・拡大させることですが、一般的な企業価値は株価や業績といった財務情報を指す場合が大半です。しかし、これはあくまでも顕在化した企業価値が財務情報だったに過ぎず、この水面下には、源泉となっている見えない価値が存在します。丸井グループでは人的資本こそが企業価値の源泉であるととらえ、「人の成長=企業の成長」という経営理念に基づき、「企業文化の変革」と「人の成長」に取り組んでいます。

変革し続ける

丸井グループの企業文化

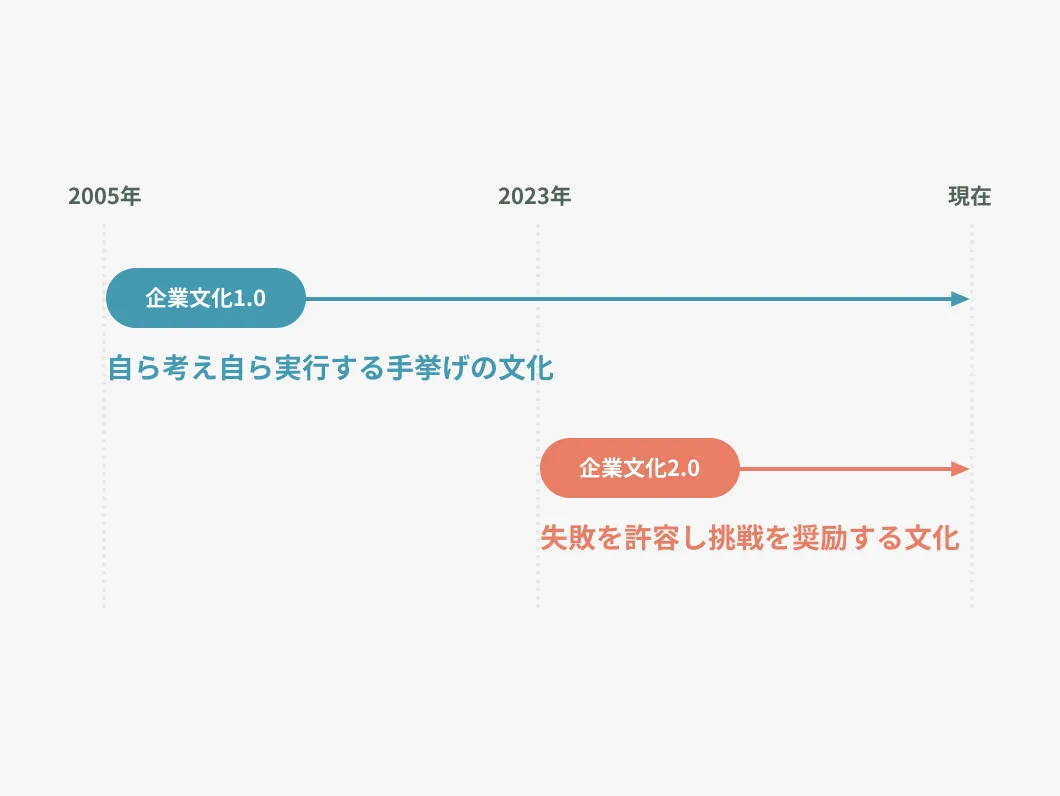

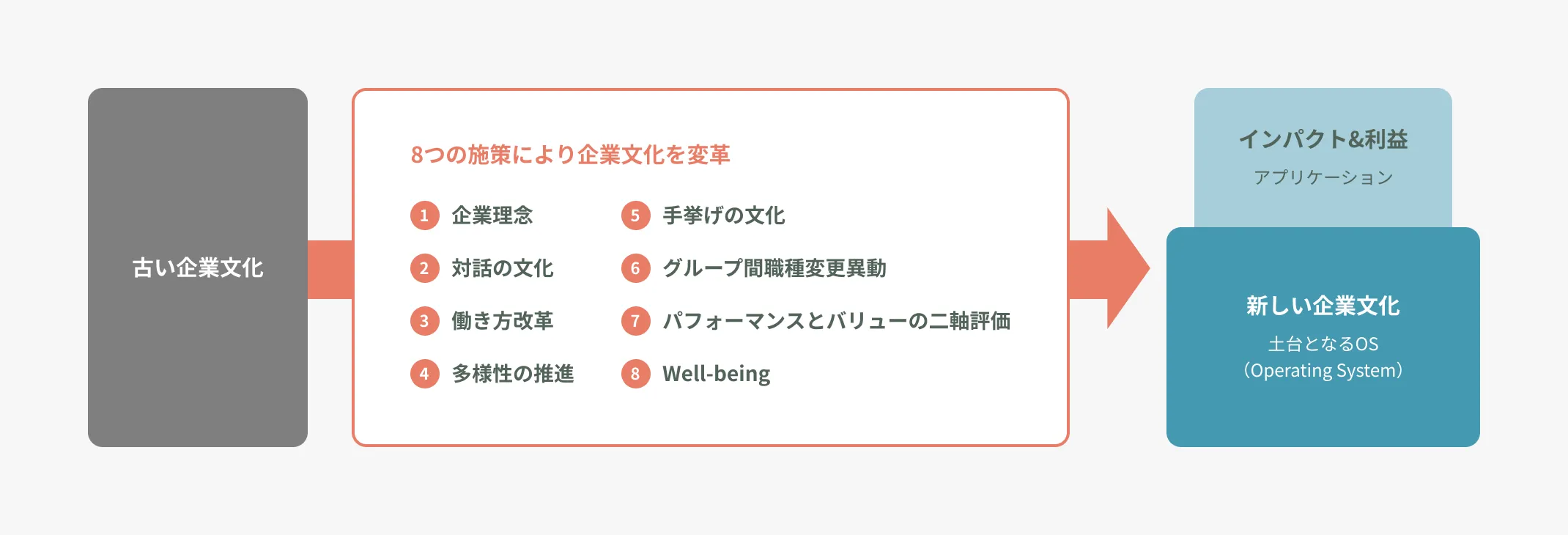

丸井グループは2005年以来、約20年の歳月をかけて企業文化の変革を進めてきました。なぜなら事業戦略と企業文化は、表裏一体となって変革を起こすものだと考えているからであり、経営のOS(Operating System)に値するものだからです。どんなに新しいアプリを入れたとしても、その土台となるOSが古いままでは機能しないのと同様に、企業文化が旧来のものでは新しいイノベーションは生まれません。だからこそ、時代にあわせてOSである企業文化を変革していくことが必要です。企業文化とは、長い時間をかけて自然発生的に創発的に培われるもので、それを促すのは指示や命令ではありません。トップのコミットメントだけでなく、社員による自律的なボトムアップが重要な鍵となります。

企業文化1.0(2005年〜)

当社独自の8つの取り組み

「私たちはなぜ働くのか」。これは2007年に当社社長の青井が全社員に語りかけた言葉です。当時は極端な業績至上主義により、社員間の信頼関係が希薄になっていました。喫緊の課題は、この価値観と風土からの脱却でした。企業文化の変革に向けて、まずは「企業理念」を策定し、社員と対話を行うところからスタートしました。そこから「対話の文化」が生まれ、その後「働き方改革」「多様性の推進」「手挙げの文化」「グループ間職種変更異動」「パフォーマンスとバリューの二軸評価」、そして「Well-being」といった、当社独自の取り組みを含む8つの施策を同時に展開していきました。

数字で見る丸井グループ

自ら手を挙げ

参加する社員

85 %

会社からの指示ではなく、自ら手を挙げて学びの場に参加する仕組みで、年齢・性別・役職に関係なく参加することができます。異動希望や昇進試験へのチャレンジも手挙げをもとに行われます。

Related

【マルイノホンネ#3】手挙げの文化 社員自らが手を挙げる「手挙げの文化」に始めた背景や、社員の意識の変化に迫ります!

グループ会社間

職種変更異動者

85 %

グループ共通の人事制度のもと、グループ会社間での異動を積極的に行う仕組みです。まるで別会社に転職したかのような異なる業務にチャレンジすることで、社員の成長とイノベーション創出を促します。

Related

【マルイノホンネ #1】職変って?自己と組織の革新につながる人事システムの成果を語る

男性の

育児休職取得率

100 %

「男女の性別役割分担意識」に着目し、男性の育休取得を推進、2019年度より育休取得率100%を継続しています。現在は出産後すぐの時期から1カ月以上(早期・長期)の育児休職取得を推進しています。

Related

【マルイノホンネ #4】男性育休 取得率4年連続100%!?男性育休の実態に迫ります!

女性管理職比率

21 %

企業文化の変革前は、子どもを育てながら女性が上位職志向を持つことは困難な状況でしたが、女性が活躍できる制度設計や全社員の意識改革を行った結果、育児短時間勤務をしながら管理職としてのキャリアを重ねる社員が増えています。

Related

【マルイノホンネ #5】女性の活躍 短時間勤務で管理職を担う社員の実態に迫ります!

一人あたりの

平均月間残業時間

4.5 時間

2008年より働き方や勤務体系の多様化に取り組んでいます。所属ごとに時間外労働の削減方針や目標を設定し、一人ひとりの意識変革や業務の棚卸し・効率化・デジタル化を実施しています。

Related

Well-beingに働きたい#6「労働時間」

レポート(企業文化1.0)

企業文化2.0(2023年〜)

失敗を許容し

挑戦を奨励する文化

インパクトと利益の両立をめざす中で、「利益」と「社会課題解決」の2つを両立させるには、一人ひとりの創造力を全開にすることが不可欠です。そこで2023年、「失敗を許容し挑戦を奨励する文化」への変革を掲げる「企業文化2.0」をスタート。鍵となるのが「働き方と組織のイノベーション」と「DXの推進」です。社員一人ひとりが「フロー」状態で仕事に取り組むことができる組織のあり方や働き方を再考すると同時にDXを推進していきます。

行動KPIの設定

イノベーションを生むのは「人」。創造力をどれだけ全開にできるかにかかっています。手挙げによって打席に立ち、失敗を恐れずにバットを振る。失敗が当たり前になり、誰もがチャレンジしやすい環境をつくるため、「打席数」や「試行回数」といった行動KPIを設定しました。「fail fast, fail forward(早く失敗する、未来に向かって失敗する)」の精神で成功に向けたノウハウを早期に蓄積することで、イノベーションの創出を加速させます。

創造力を全開にする

フロー体験

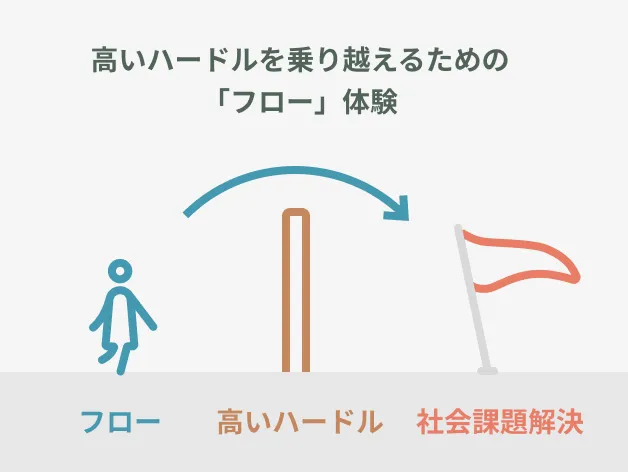

社員一人ひとりの創造力を全開にするために用いたのが、「フロー」という概念です。自身の能力と挑戦のレベルが釣り合っている時に体験する、「時を忘れ、我を忘れて」没頭する状態のことを指します。丸井グループでは、社員自身が自らの「好き」をきっかけとする仕事を通じてフローを体験することで、創造力をフルに発揮することができ、それによって高いハードルを乗り越え、成長を実感することができると考えています。社員が自ら手を挙げビジネスの企画・運営に参加し、「好き」を入口とした自主性と創造性を発揮する企業文化の醸成を進めています。

働き方と組織の

イノベーション

年齢や性別にかかわらず早期に活躍できる舞台を用意します。具体的には、「プロジェクト型」の働き方と組織の確立、自立自走する「課長のいない組織」、最短26歳のマネジメント職が生まれる「早期登用」です。インパクトと利益を両立させるさまざまなテーマに集まったメンバーが、社内外の枠を超えてプロジェクト的に活動することができる。課長がチームの長からサポーターに回ることで、メンバーが自力自走するフラットな組織へと転換する。その結果、若手の優秀な人材が早期に活躍でき、マネジメント職への登用が早まっています。

DXの推進

現状とめざす姿とのギャップを埋めるためには、デジタルの力を活かすことが欠かせません。デジタルの特性は、短期間で仮説検証をくり返すことのできるスピード感であり、限られた資源で最大効率を得るレバレッジ効果です。しかしながら、DXを進めるための課題は、これを担える専門人材がいないことでした。そこで2022年、UXデザインの先進企業である(株)グッドパッチとの合弁会社Mutureを設立し、丸井グループのブランドでは採用できなかった高度な専門人材の採用を開始。プロダクトの開発だけでなくアジャイルな組織の開発にも着手しています。