気候変動への取り組み

気候変動への取り組み

気候変動に対する移行計画

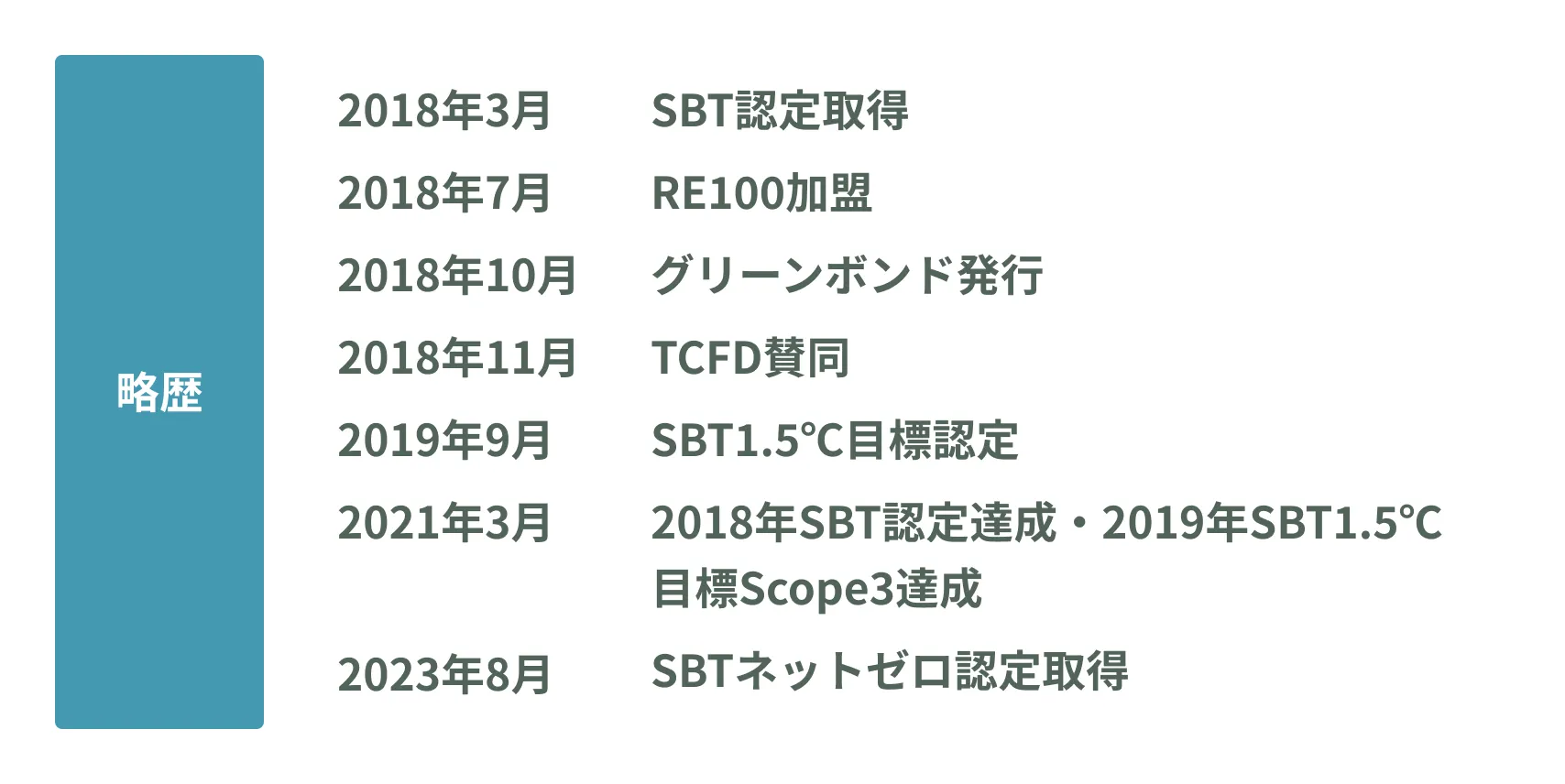

2018年3月には、温室効果ガスの削減目標が、日本の小売業で初めてSBTの認定を取得しました。さらに2018年7月にRE100に加盟、2030年までに再生可能エネルギーへの切替100%を目標に設定しました。

また、2018年11月にはTCFDにも日本の小売業で初めて賛同し、2019年には有価証券報告書に、気候変動に関する財務影響を開示しました。

そして、2023年8月にはSBTネットゼロ認定を取得しております。

今後はSBTネットゼロの達成に向けて必要不可欠となるのが、気候変動に対する”移行計画”です。目標達成に向けて今後も継続的に見直しを図っていきます。

略歴

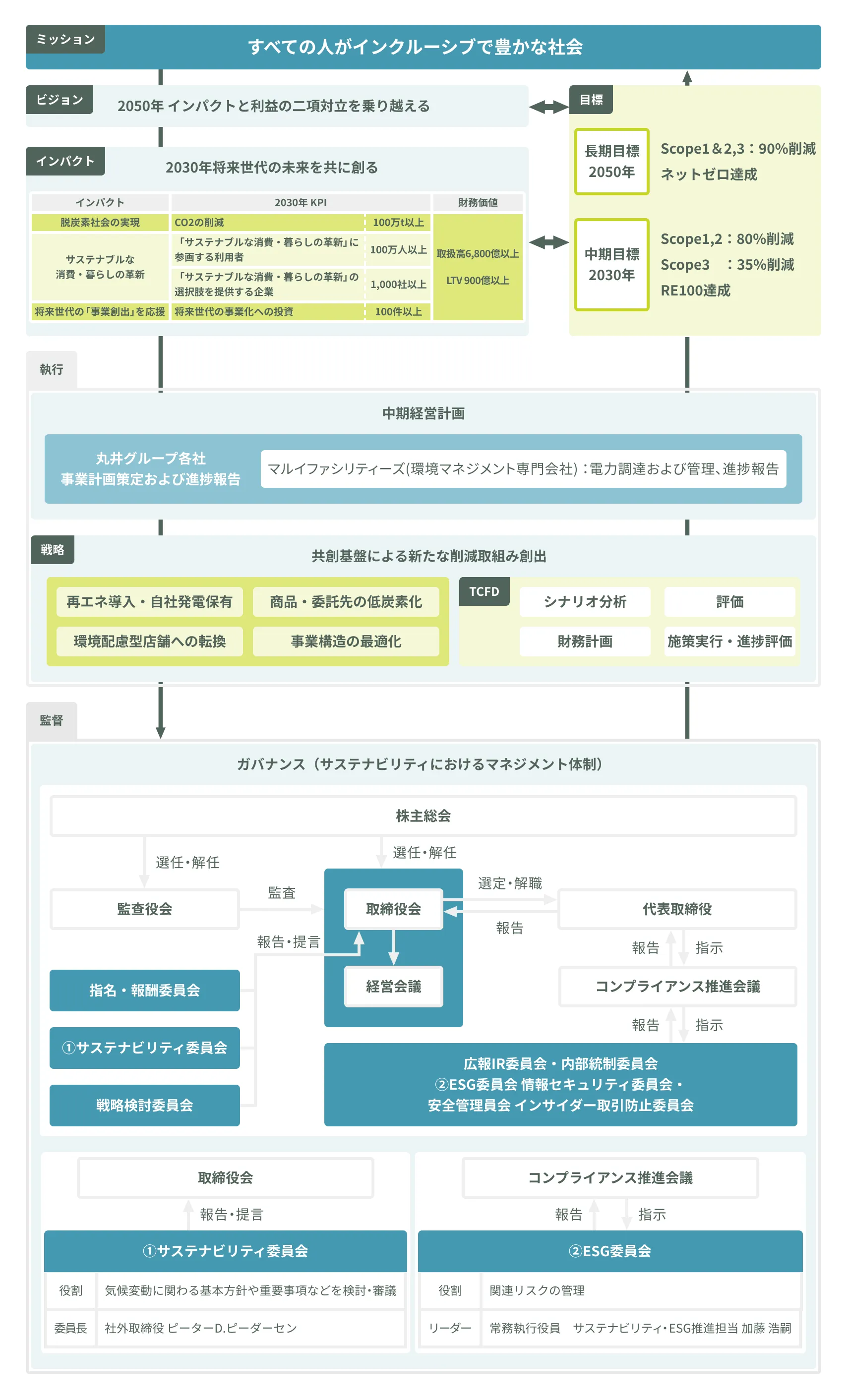

目標

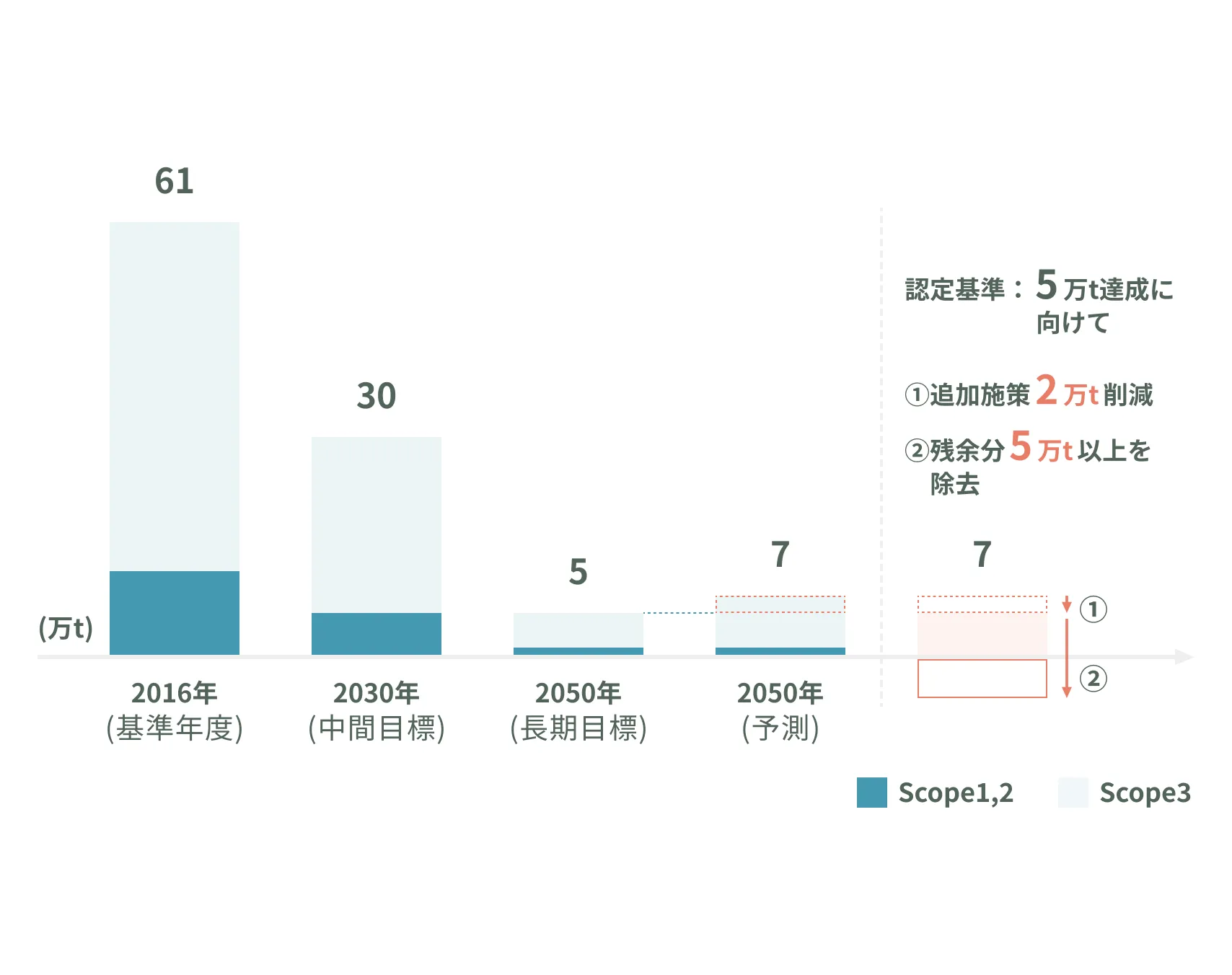

| 中期目標 2030年 |

・グループ全体のScope1,2の合計を2017年3月期比80%削減、Scope3を35%削減 ・2030年までにグループの事業活動で消費する電力100%を再生可能エネルギーから調達 |

|---|---|

| 長期目標 2050年 |

・グループ全体のScope1,2の合計及びScope3を2017年3月期比90%削減し、 残余分を炭素除去することでネットゼロ達成 |

計画・実績

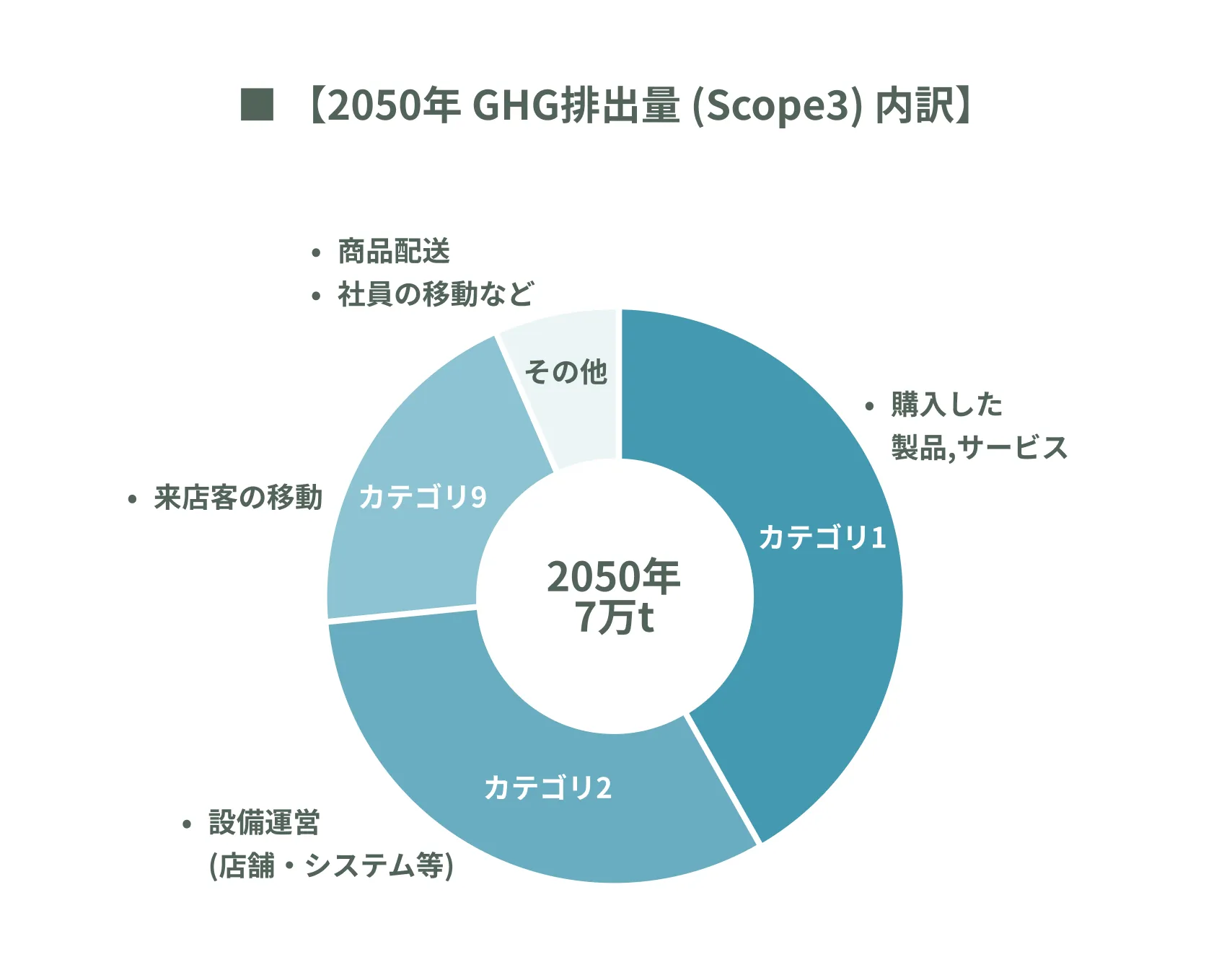

2050年GHG排出量は7万tの見込み。追加施策と除去によってSBTネットゼロ達成を目指します。

※ みずほリサーチ&テクノロジーズさまにより外部環境・再エネ導入シナリオ等をもとに推計

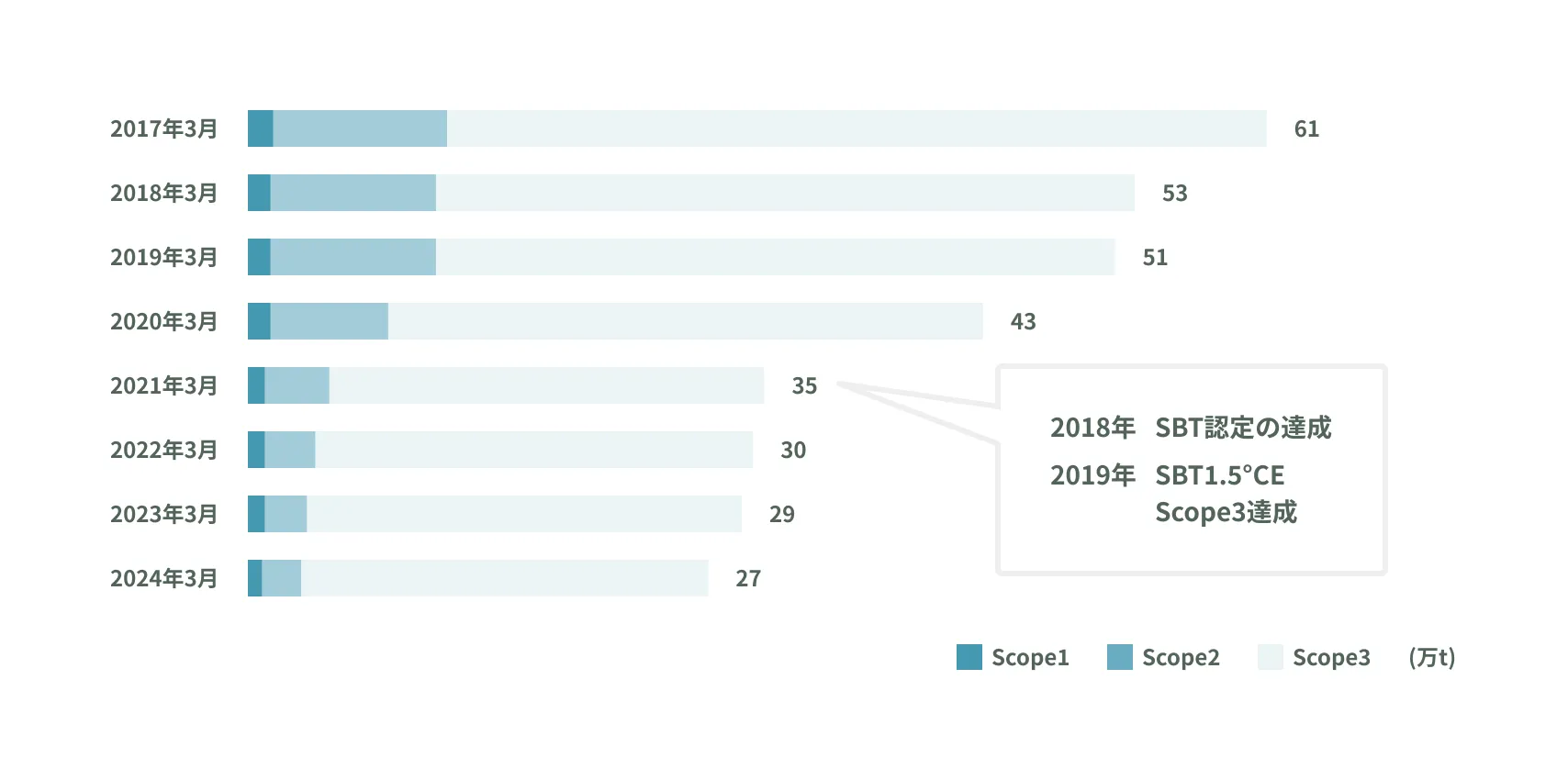

実績:GHG排出量は10期連続で減少

丸井グループではCO2など温室効果ガス排出量について、2014年3月期より従来のScope 1,2に加え、Scope3による算定をスタートしました。これにより、丸井グループ自らの排出量(Scope1,2)だけではなく、原材料の調達から輸送やお客さまご購入後の排出量(Scope3)を含むバリューチェーン全体の環境負荷の見える化をはかり、お客さま、お取引先さま、地域・社会と共に環境負荷低減活動をすすめています。

※外部の第三者である一般財団法人

日本品質保証機構(JQA)さま検証済

インパクトと連動した取り組み

丸井グループでは、2019年策定「丸井グループビジョン2050」に基づき、サステナビリティとWell-beingに関わる目標を「インパクト」として定義し、主要な取り組み項目を中期経営計画の主要KPIとして設定しております。これらのインパクトを推進することで、2026年3月期の目標であるEPS200円以上、ROE13%以上、ROIC4%以上を実現します。

このインパクトの中でも「将来世代の未来を共につくる」を目指す上で、戦略として「再エネ導入・自社発電保有」「事業構造の最適化」「商品委託先の低炭素化」「環境配慮型店舗への転換」等を掲げております。ガバナンスについては、気候変動に関わる基本方針や重要事項などを検討・審議する「サステナビリティ委員会」や関連リスクの管理を行う「ESG委員会」「コンプライアンス推進会議」を通じて、取り組みの進捗確認を実施しています。

TCFDへの対応

気候変動は、もはや気候危機としてとらえるべきことであり、当社グループは、重要な経営課題のーつと認識し、パリ協定が示す「平均気温上昇を1.5℃に抑えた世界」の実現をめざしています。「丸井グループ環境方針(2022年3月改定)」に基づき、パリ協定の長期目標を踏まえた脱炭素社会へ積極的に対応すべく、ガバナンス体制を強化するとともに、事業への影響分析や気候変動による成長機会の取り込みおよびリスクへの適切な対応への取り組みを推進しています。当社グループはFSB(金融安定理事会)により設立されたTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)による提言に賛同し、有価証券報告書(2019年3月期)にて、提言を踏まえ情報を開示しました。さらに分析を重ね、有価証券報告書(2020年3月期)にて、気候変動による機会および物理的リスク等の内容を拡充しました。今後も情報開示の充実を図るとともに、TCFD提言を当社グループの気候変動対応の適切さを検証するベンチマークとして活用し、サステナビリティ経営を進めていきます。

ガバナンス

気候変動に関わる基本方針や重要事項等を検討・審議する組織として、取締役会の諮問機関であるサステナビリティ委員会を設置しています。また、関連リスクの管理水準の向上を図る機関としてESG委員会を設置し、代表取締役を長とするコンプライアンス推進会議を通じて、当社グループ全体のリスク管理を行っています。事業戦略の策定や投融資等に際しては、こうした体制をもとに「丸井グループ環境方針」や気候変動に係る重要事項を踏まえ総合的に審議し決定することで、気候変動に関するガバナンスの強化を進めていきます。

戦略

事業のリスクと機会

気候変動による世界的な平均気温の4℃上昇が社会に及ぼす影響は甚大であると認識し、気温上昇を1.5℃以下に抑制することをめざす取り組みへの貢献が重要であると考えています。2℃以下シナリオ(1.5℃目標)への対応力を強化すべく、気候関連のリスクと機会がもたらす事業への影響を把握し、戦略の策定を進めています。当社グループは、小売・フィンテックに共創投資と新規事業投資からなる「未来投資」を加えた、三位一体のビジネスモデルを推進しています。気候変動は、台風・豪雨等の水害による店舗・施設等への被害や規制強化にともなう炭素税の導入による費用の増加等のリスクが考えられます。一方、消費者の環境意識の向上に対応した商品・サービスの提供や環境配慮に取り組む企業への投資は当社グループのビジネスの機会であるととらえています。

財務影響の分析・算定

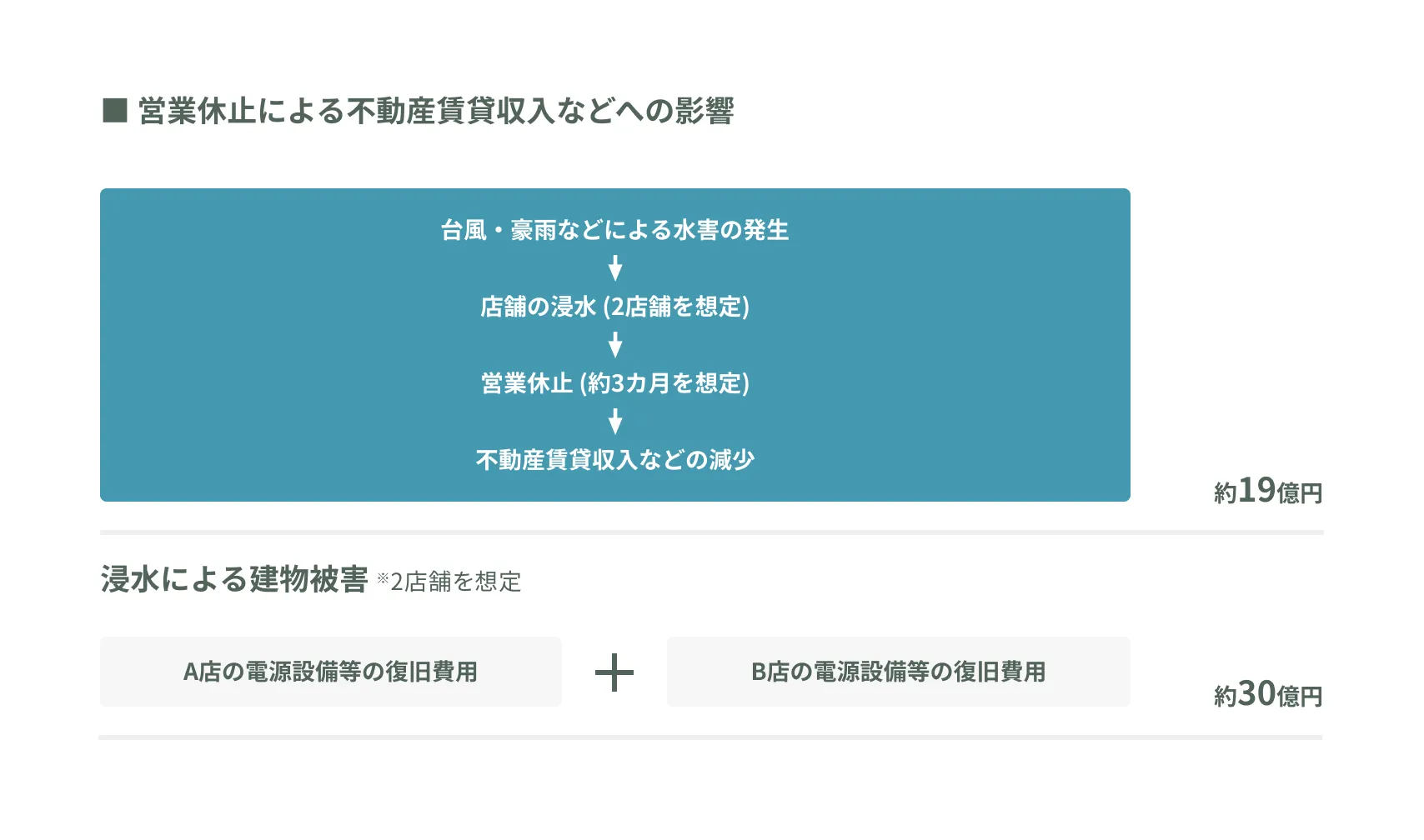

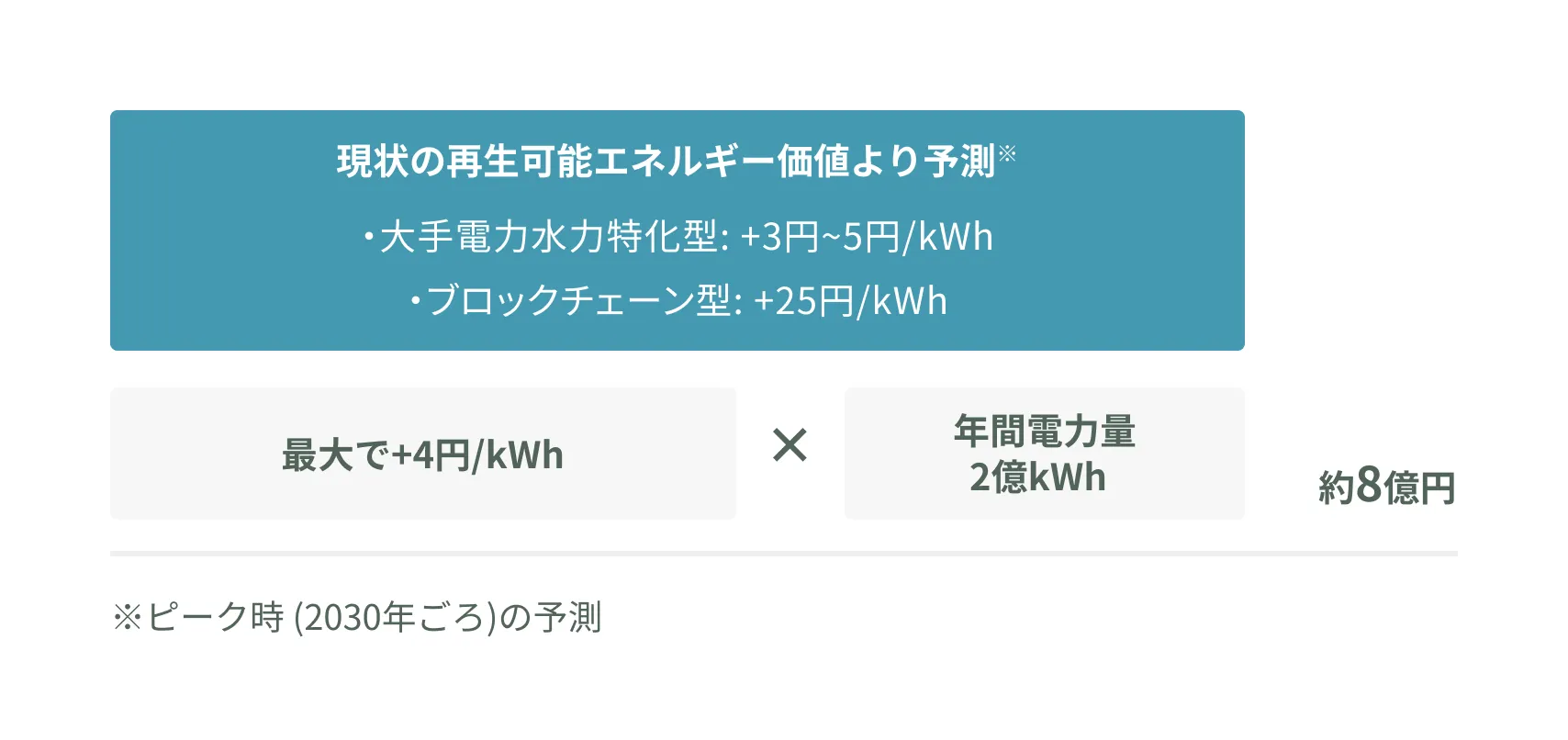

事業への財務的影響については、気候変動シナリオ等に基づき分析し2050年までの期間内に想定される利益への影響額として項目別に算定しています。リスクについては、物理的リスクとして、気温上昇が1.5℃以下に抑制されたとしても急性的に台風・豪雨等での水害が発生しうると予測しています。店舗の営業休止による不動産賃貸収入等への影響(約19億円)および建物被害(約30億円)を算定。移行リスクとしては、将来のエネルギー関連費用の増加を予測し、再生可能エネルギーの調達コストの増加(約8億円)および炭素税導入による増税(約22億円)を算定しています。機会については、環境意識が高い消費者へのライフスタイル提案による店舗収益への影響(約19億円)およびカード会員の増加による長期的収益(約26億円)、環境配慮に取り組む企業への投資によるリターン(約9億円)を算定。カード会員の再生可能エネルギー電力の利用によりリカーリングが増加しゴールドカード会員化につながることでの長期的収益(約20億円)、電力小売事業への参入による調達コストの削減(約3億円)および炭素税の非課税(約22億円)を算定しています。今後もさまざまな動向を踏まえ定期的に分析し、評価の見直しと情報開示の充実を進めていきます。

前提条件

| 対象期間 | 2020年〜2050年 |

|---|---|

| 対象範囲 | 丸井グループの全事業 |

| 算定要件 | ・気候変動シナリオ(IPCC・IEA等)に基づき分析 ・項目別に対象期間内に想定される利益影響額を算定 ・リスクは事象が発生した際の影響額で算定 ・機会は原則、長期的な収益(LTV)で算定 ・公共事業等のインフラ強化やテクノロジーの進化等は考慮しない |

3つのシナリオ分析と想定されるリスク

| 21世紀末の世界 | 採用シナリオ | |

|---|---|---|

| 物理的リスク大 環境への影響大 ▲ | ▼ 移行リスク大 規制等の影響大 |

4℃上昇 産業革命以前より平均気温が4度以上上昇する世界 |

●IPCC/RCP8.5 (高位参照シナリオ)排出量が最大化した場合のIPCCシナリオ |

| 2℃上昇 平均気温上昇が、パリ協定で合意した2℃に抑えられる世界 |

●IPCC/RCP2.6 (低安定化シナリオ)2℃以下目標でのIPCCシナリオ ●IEA/SDS パリ協定に基づくIEAの持続可能なシナリオ |

|

| 1.5℃上昇 平均気温上昇がさらに1.5℃以下に抑えられる世界 |

●IPCC/SR1.5 IPCCの「1.5℃特別報告書」が描く世界 |

気候変動によるリスクおよび機会

■物理的リスク

| 世の中の変化 | 丸井グループのリスク | リスクの内容 | 利益影響額 |

|---|---|---|---|

| 台風・豪雨等による水害※1 | 店舗の営業休止 | 営業休止による不動産賃貸収入等への影響 | 約19億円 |

| 浸水による建物被害(電源設備等の復旧) | 約30億円 | ||

| システムセンターの停止 | システムダウンによるグループ全体の営業活動休止 | 対応済※2 |

■移行リスク

| 世の中の変化 | 丸井グループのリスク | リスクの内容 | 利益影響額 |

|---|---|---|---|

| 再エネ需要の増加 | 再エネ価格の上昇 | 再エネ調達によるエネルギーコストの増加 | 約8億円 (年間) |

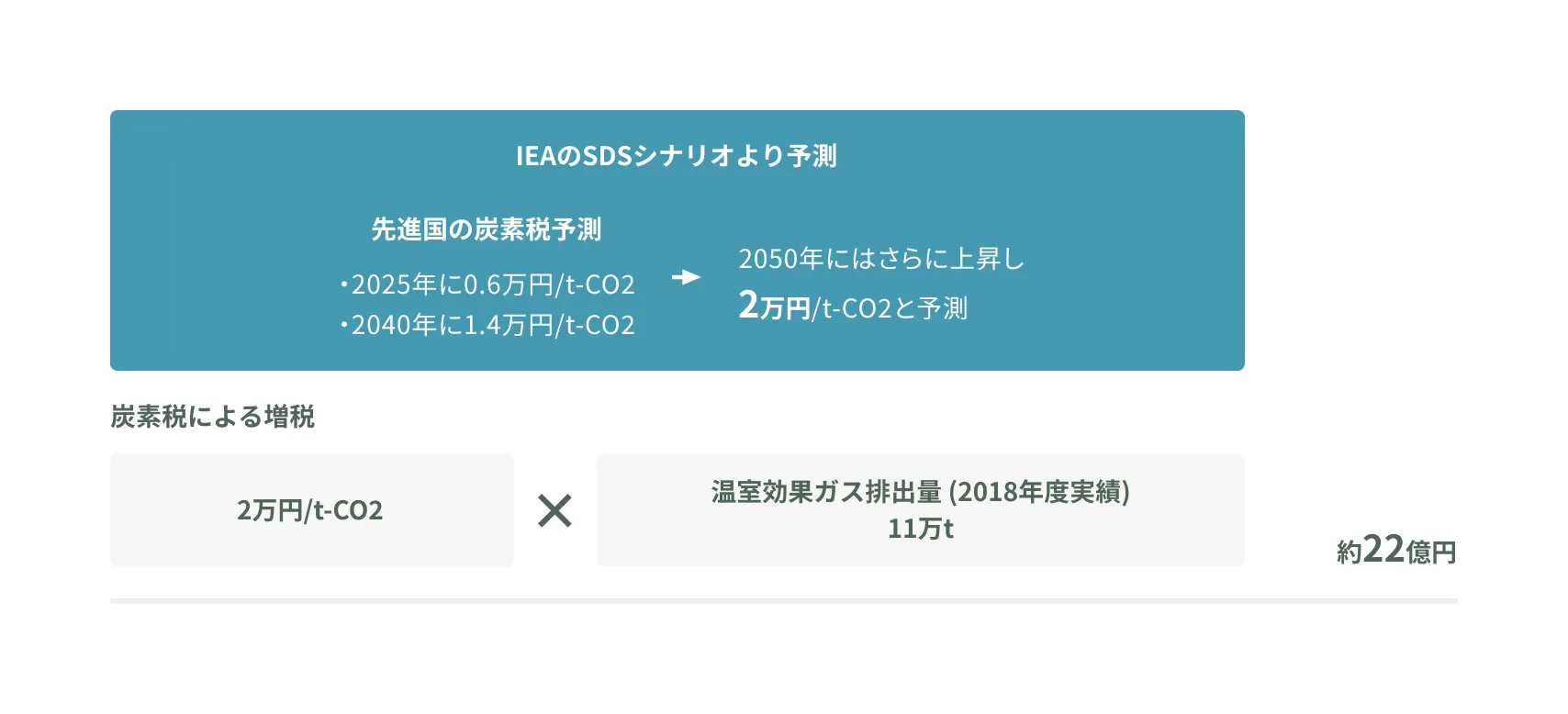

| 政府の環境規制の強化 | 炭素税の導入 | 炭素税による増税 | 約22億円 (年間) |

■機会

| 世の中の変化 | 丸井グループの機会 | 機会の内容 | 利益影響額 |

|---|---|---|---|

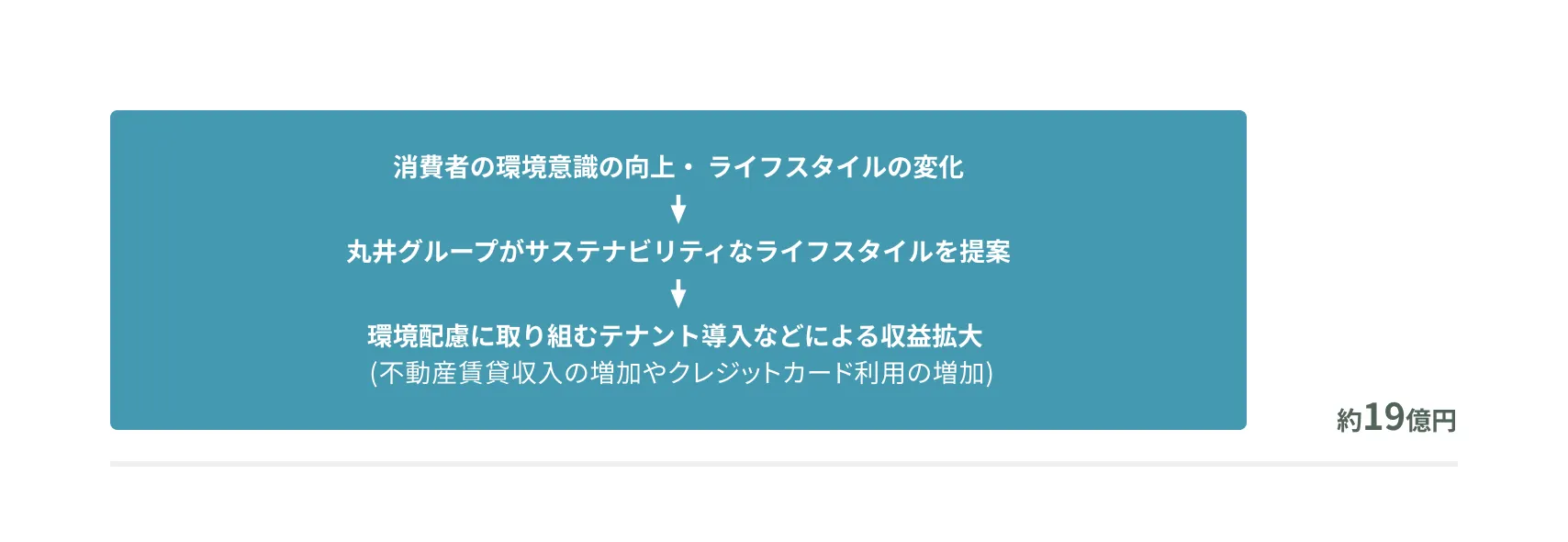

| 環境意識の向上・ライフスタイルの変化 | サステナブルなライフスタイルの提案 | 環境配慮に取り組むテナント導入等による収益 | 約19億円※3 |

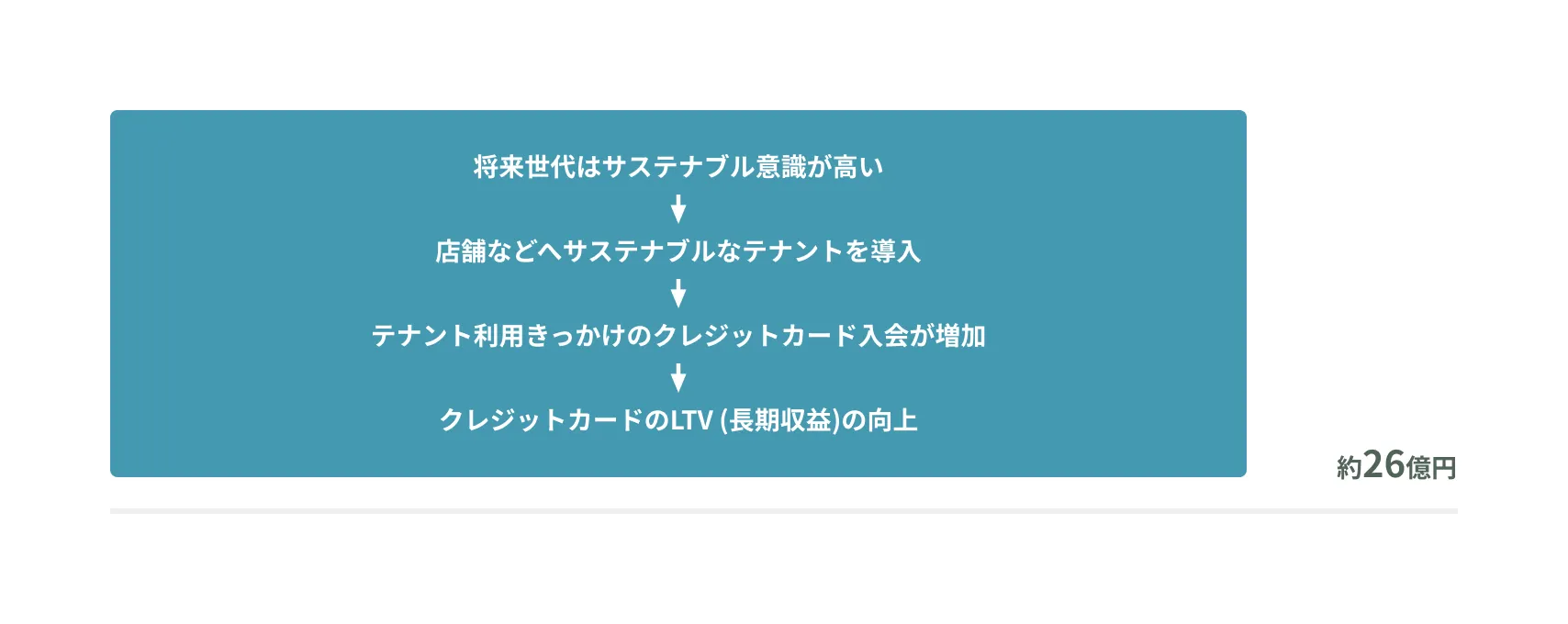

| サステナブル志向の高いカード会員の増加 | 約26億円※4 | ||

| 環境配慮に取り組む企業への投資によるリター | 約9億円 | ||

| 一般家庭の再エネ需要への対応 | カード会員の再エネ電力利用による収益 | 約20億円※5 | |

| 電力調達の多様化 | 電力小売事業への参入 | 電力の直接仕入れによる中間コストの削減 | 約3億円 (年間) |

| 政府の環境規制の強化 | 炭素税の導入 | 温室効果ガス排出量ゼロの達成による炭素税非課税 | 約22億円 (年間) |

※1 ハザードマップに基づき影響が最も大きい河川(荒川)の氾濫を想定 (流域2店舗北千住店・錦糸町店の3カ月の影響)

※2 バックアップセンター設置済みのため利益影響は無いと想定 (バックアップセンターにおける物理リスク影響はなしと分析済み)

※3 不動産賃貸収入の増加およびクレジットカード利用の増加

※4 クレジットカードの新規入会や利用による収益を算定

※5 リカーリング等でのゴールドカード会員の増加による収益を算定

リスクについて

気候変動関連リスクには、異常気象の激化による資産の損傷などを含む「物理的リスク」と、政策や法規制の変化などがもたらす「移行リスク」があります。1.5℃目標の世界では、4℃、2℃の世界と比較して、「物理的リスク」よりも「移行リスク」の影響が強くなると判断しています。しかしながら、気温上昇が1.5℃以下に抑制されたとしても急性的に台風・豪雨などでの水害は発生しうると予測しています。

物理的リスク

■店舗の営業休止

丸井グループは、小売事業として店舗・施設などを有しており、一部店舗において水害による営業休止の影響があると認識しています。

移行リスク

■再生可能エネルギー価格の上昇

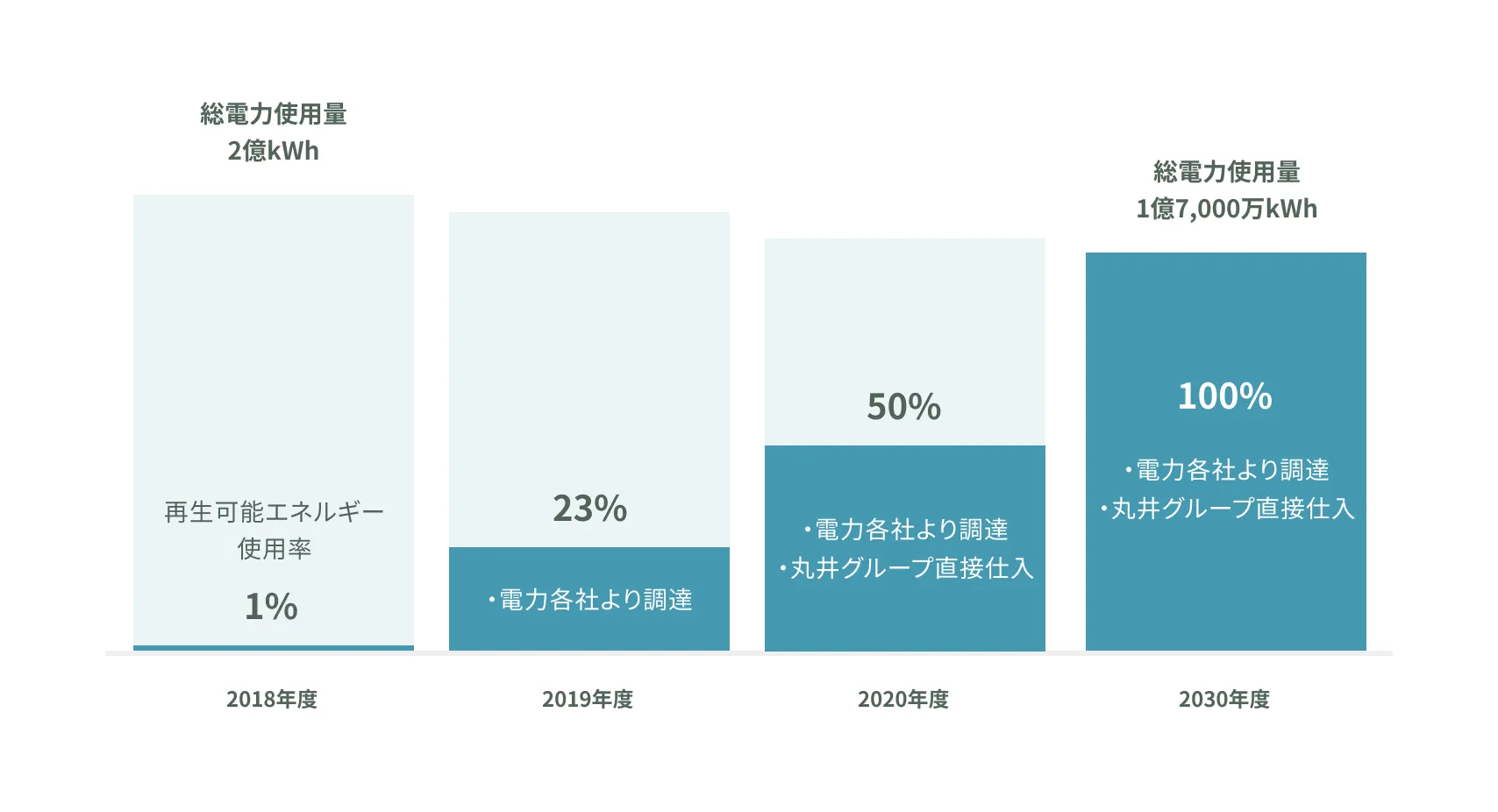

脱炭素社会への移行に伴い、温室効果ガス排出規制が強化されるとともに再エネ単価の上昇を予測しています。丸井グループは、2030年度までにグループの事業活動で消費する電力の100%を再エネで調達するという目標を掲げており、再エネコストの上昇は、財務的な影響をもたらします。

■炭素税の導入

政府の環境規制強化にともなう炭素税が日本で導入され、かつ、丸井グループの再エネ使用が0%に後退したと仮定した場合の丸井グループの温室効果ガス排出量に対する増税分をIEAのシナリオから影響額を算定しています。

機会について

気候変動は、消費者の環境意識の向上やライフスタイルの変化に影響が及ぶと予測しており、丸井グループの事業特性を踏まえた、さまざまなサステナブルな取り組みが機会になると想定しています。また、再生可能エネルギーの拡大にともなう電力市場の変化や政府の環境政策などに対応していくことで、新たな機会が創出できると考えています。

サステナブルなライフスタイルの提案

■環境配慮に取り組むテナントさまの誘致などによる収益

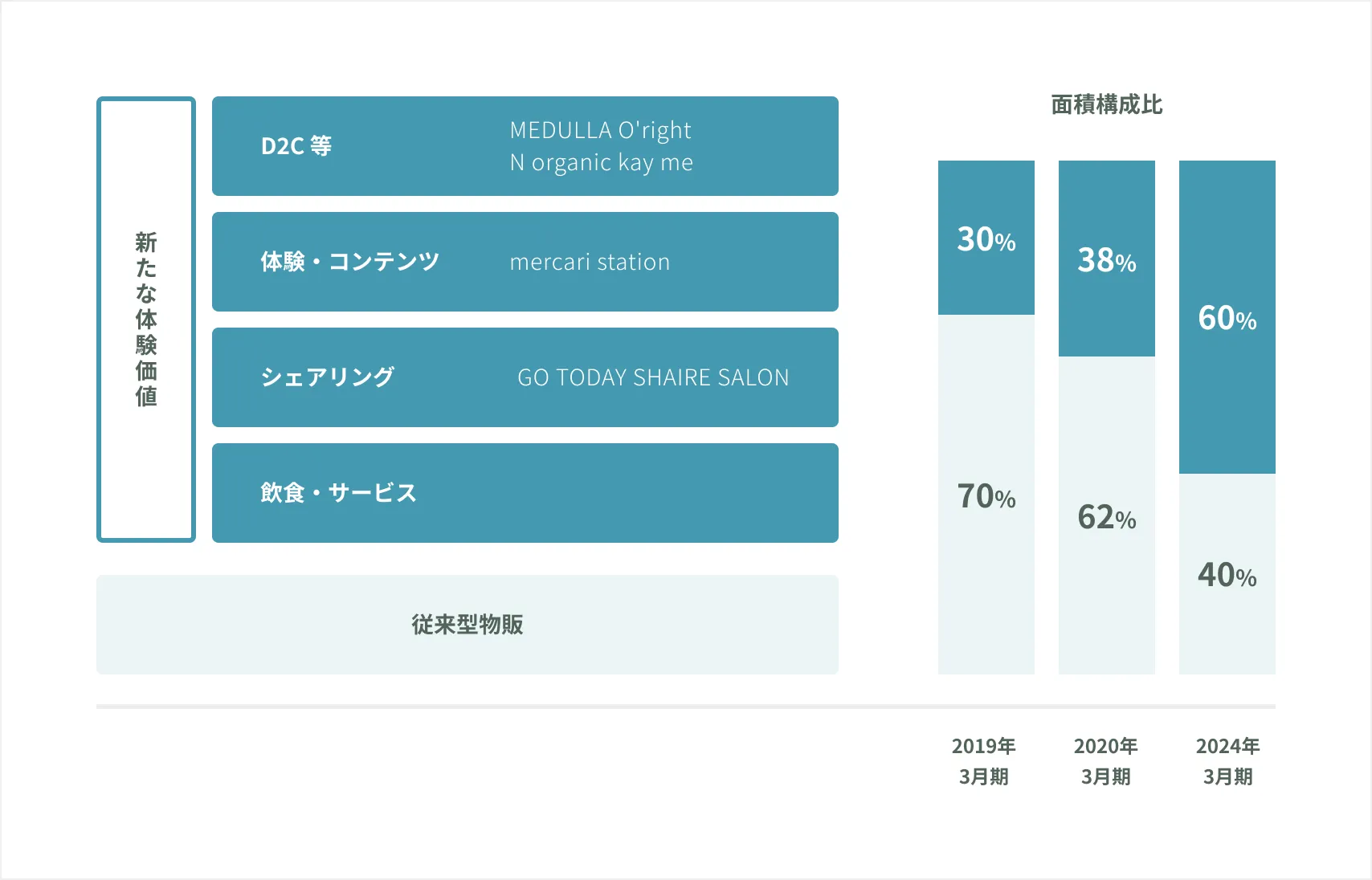

丸井グループでは、環境に配慮した商品・サービスを提供するテナントさま(D2Cテナントなど)を積極的に誘致していく店舗戦略を掲げており、このようなテナントさまが増えることによる収益の向上を機会として算定しています。

■新たな店舗づくりに向けた中期目標

体験を提供するテナント構成を60%まで拡大。コロナ禍を契機に、モノからコトへの流れを、更に加速していきます。

■サステナブル志向の高いクレジット会員の増加

サステナブルな意識の高い将来世代が、気候変動に取り組む企業・テナントに共感し、そのテナントの利用をきっかけにエポスカードへの入会が増加することによる長期的な収益を算定しています。

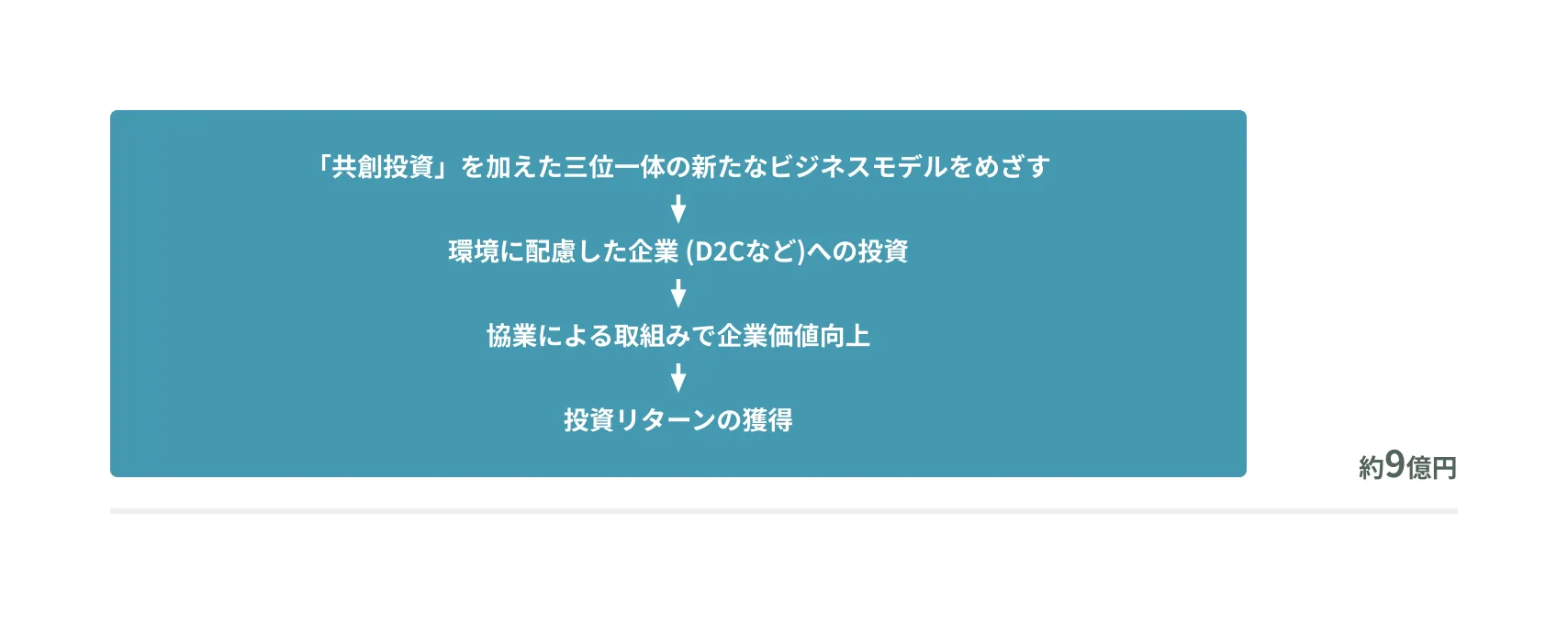

丸井グループは、小売・フィンテックに、経営理念やビジョンを共感しあえるスタートアップ企業などへの投資によって相互発展につなげる「共創投資」を加えた三位一体の新たなビジネスモデルの創出をめざしています。投資先には、環境に配慮した企業(D2Cなど)があげられ、投資リターンを機会として算定しています。

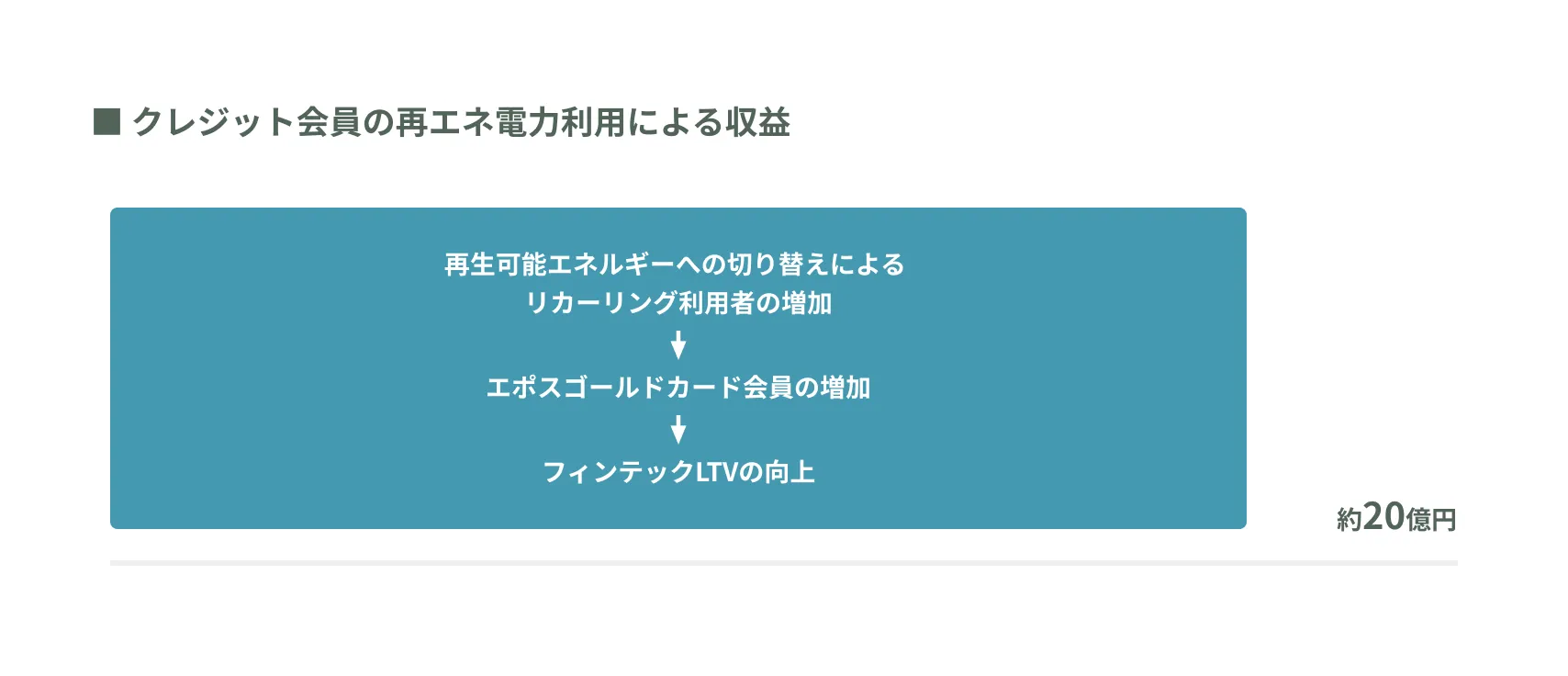

一般家庭の再エネ需要への対応

今後の消費者の環境意識の向上から、一般家庭の再エネ需要が高まると予測しています。丸井グループは、エポスカード会員に再生可能エネルギーへの切り替えをおすすめしており、カード会員の再エネ電力の利用によりリカーリングが増加しゴールドカード会員化に繋がることでの長期的収益を算定しています。

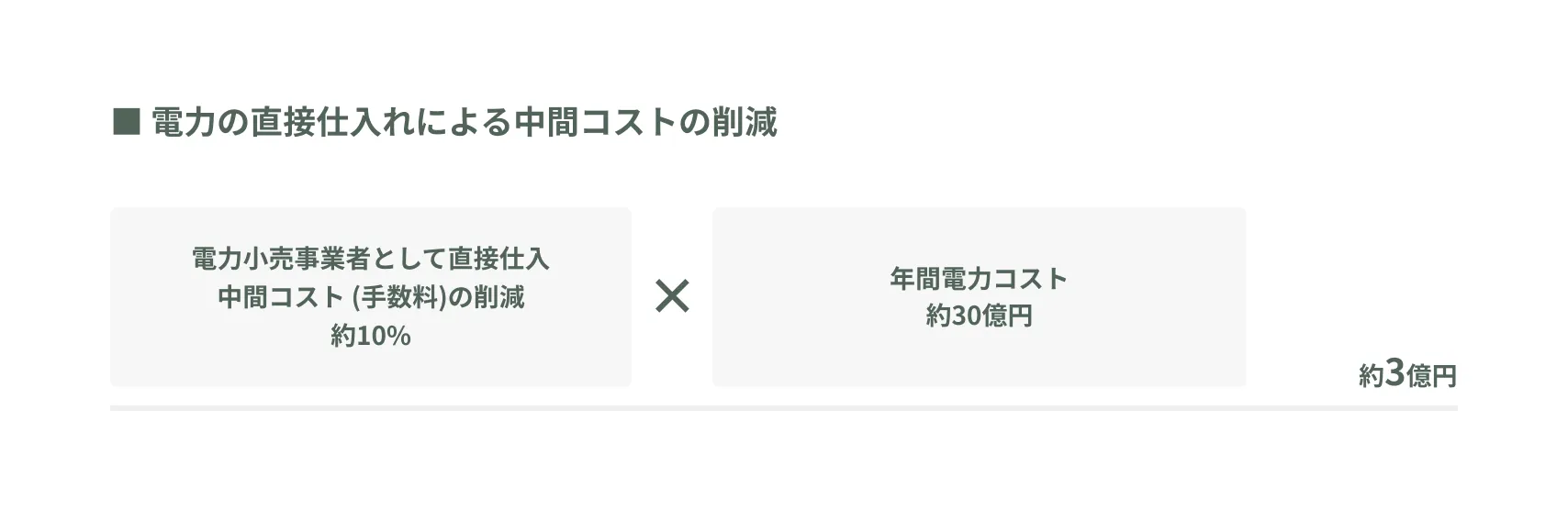

電力小売事業への参入

グループ会社である(株)マルイファシリティーズは、2019年9月に小売電気事業に参入しました。これによる電力調達コストの削減を算定しています。

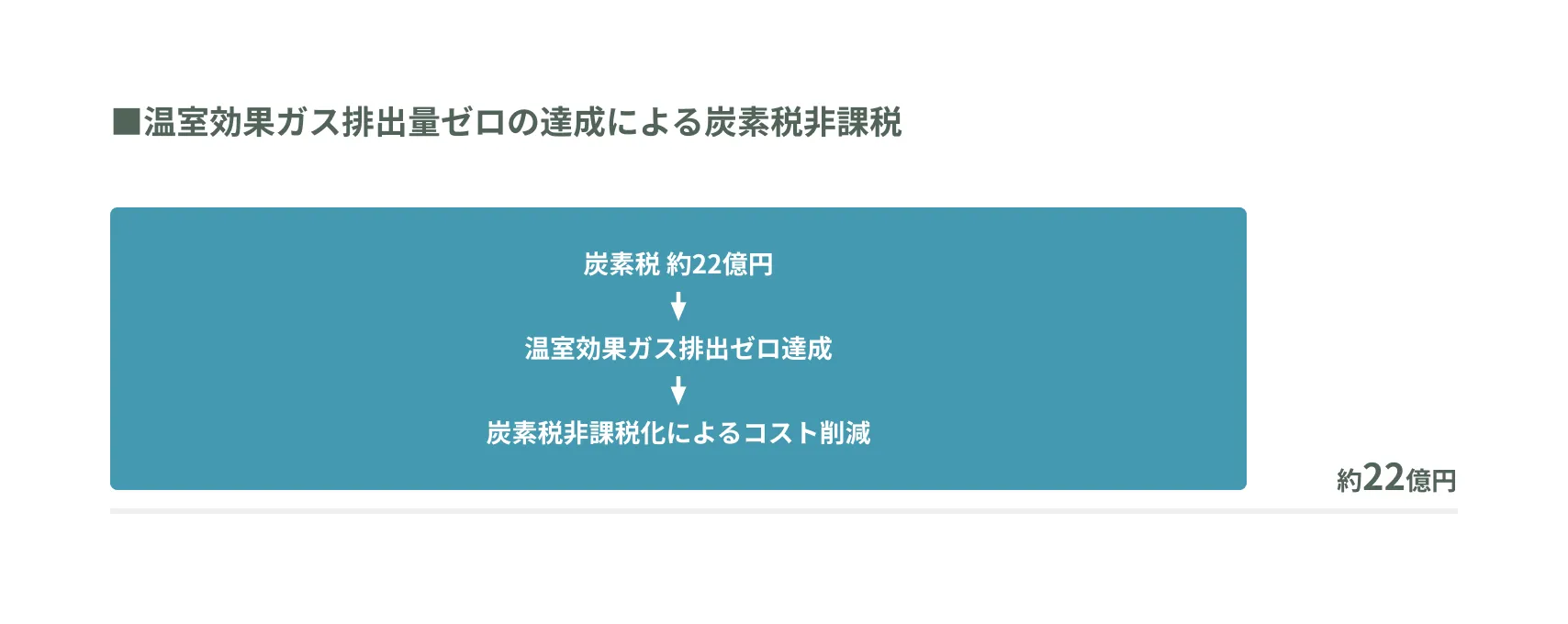

炭素税の導入

丸井グループは、2030年までに事業活動で消費する電力の100%を再生可能エネルギーにすることを目指す「RE100」に加盟(2018年7月)しています。目標が達成され、温室効果ガスの排出がゼロになることによる炭素税の非課税額を算定しています。

リスクへの対応

■物理的リスク

| 世の中の変化 | 丸井グループのリスク | 対応策 |

|---|---|---|

| 台風・豪雨等による水害※1 | 店舗の営業休止 | ・中長期的な修繕計画をもとに調達先を検討し、早期に修繕,交換できる体制,運用を構築。 ・ハザードマップによる浸水の大きさを店舗毎に鑑み(荒川の水害影響を受ける流域2店舗は北千住店・錦糸町店と想定)、対策・行動基準を明確化させ、教育や訓練等を徹底し被害最小化と早期復旧を目指す取り組みを実施。 ・浸水1m未満は土嚢や止水板を導入し、浸水防止対策等を行い浸水を防ぎ、電源設備等の物理的建物被害の発生を抑えられるように設備の管理・運用を実行。 |

| システムセンターの停止 | ・グループ全体のシステムダウン回避のため、M&C戸田システムセンター(埼玉県戸田市)の浸水防止策および対応策を実施。 ・最新のハザードマップをもとに最大浸水深である3m以上の高さに電源設備等を移設させる工事を実施するとともに、浸水リスクがない場所へのバックアップセンター設置完了。(バックアップセンターにおける物理リスク影響はなしと分析済み) |

■移行リスク

| 世の中の変化 | 丸井グループのリスク | 対応策 |

|---|---|---|

| 再エネ需要の増加 | 再エネ価格の上昇 | ・電力小売事業への参入により、電力の直接仕入れによる中間コストの削減。 |

| 炭素税の導入 | 炭素税の導入 | ・温室効果ガス排出量ゼロの達成による炭素税非課税。 |

リスク管理

当社グループは、グループの事業が気候変動によって受ける影響を把握し評価するため、シナリオの分析を行い、気候変動リスク・機会を特定しています。特定したリスク・機会はサステナビリティ推進体制のもと、戦略策定・個別事業運営の両面で管理しています。グループ会社(クレジットカード業務・小売業・施設運営・物流・総合ビルマネジメント等)の役員で構成されるESG委員会で議論された内容は、代表取締役を長とするコンプライアンス推進会議や、取締役会の諮問機関であるサステナビリティ委員会において定期的に報告し協議を行い、案件に応じて、取締役会への報告・提言を行っています。企業戦略に影響する気候変動を含めた世の中の動向や法制度・規制変更等の外部要因の共有や、グループ各社の施策の進捗状況や今後のリスク・機会等の内部要因を踏まえて、戦略・施策等の検討を実施していきます。

指標と目標

温室効果ガスの削減については、グループ全体の温室効果ガス削減目標「2030年までに2017年3月期比Scope1+Scope2を80%削減、Scope3を35%削減(2050年までに2017年3月期比Scope1+Scope2の合計及びScope3を90%削減)」が、2019年9月にSBTイニシアティブにより「1.5℃目標」として認定されています。2030年までにグループの事業活動で消費する電力の100%(中間目標:2025年までに70%)を再生可能エネルギーから調達することを目標として、2018年7月にRE100に加盟しています。

気候移行計画 要素の関連項目

ガバナンス

| 概要 | 開示関連項目 | TCFD項目 |

|---|---|---|

| ・計画の目標達成を確実にするためESG委員会・サステナビリティ委員会にて検討・審議・進捗確認を、年に複数回実施。 ・サステナビリティ経営に関する高い知見を有する人材を社外取締役に選任 ・取締役及び経営幹部は、気候関連の問題のテーマを含むインパクトの取り組みに関して、監督および管理責任を持ち、年に複数回開催される取締役会にて検討・審議・進捗確認を実施 ・CEO及び役員、事業部長の報酬は、移行計画内の気候関連目標と連動 |

①共創経営レポート2023_コーポレートガバナンスの全体像/取締役会で行った主な審議事項 ②有価証券報告書(第88期)_第2事業の概況_気候変動への取り組みとTCFDへの対応 ③TCFD_ガバナンス ④コーポレートガバナンス ⑤サスティナビリティマネジメントの推進 ⑥業績連動型株式報酬 ⑦有価証券報告書(第88期)_第2事業の概況_業績連動型株式報酬 ⑧第88回定時株主総会招集ご通知_業績連動型株式報酬の目標とする業績指標 ⑨コーポレートガバナンス報告書 ⑩取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ ⑪グループ経営幹部社員に対するインセンティブ・プランの継続に関するお知らせ |

ガバナンス |

シナリオ分析

| 概要 | 開示関連項目 | TCFD項目 |

|---|---|---|

| ・IPCCやIEAなど世界の専門機関が描くシナリオ分析に基づく1.5℃目標への対応力強化 ・対象期間2020年~2050年、短期,中期,長期の時間軸で分析 |

⑫TCFD_気候変動に関わる財務情報開示 ⑬TCFD_事業戦略 ⑭有価証券報告書(第88期)_第2事業の概況_気候変動への取り組みとTCFDへの対応 |

戦略 |

財務計画

| 概要 | 開示関連項目 | TCFD項目 |

|---|---|---|

| ・ネットゼロ達成のための期限付き(短期,中期,長期)の財務計画、予算および関連する財務目標、KPIの開示 | ⑯IMPACT BOOK 2024「2030年インパクトKPIと財務KPI」「ロジックモデル① 将来世代の未来を共につくる」 ⑰IMPACT BOOK 2023_「インパクトの取り組み① Kesou」 ※長期の財務計画については策定中 |

戦略 |

バリューチェーン・エンゲージメント&低炭素イニシアチブ

| 概要 | 開示関連項目 | TCFD項目 |

|---|---|---|

| ・サプライチェーン全体の脱炭素を目指し、SBT1.5oC目標達に向け、中期経営計画と連動したKPIをESG委員会,サステナビリティ委員会で進捗管理を行い、各社で取り組みの執行 | ⑱中期経営計画(2022年3月期~2026年3月期) ⑲MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN(2022年3月期~2026年3月期) ⑳長期目標への進捗_グリーンビジネス ㉑グループ一体ですすめる環境負荷の低減 |

戦略 |

ポリシー・エンゲージメント

| 概要 | 開示関連項目 | TCFD項目 |

|---|---|---|

| ・丸井グループを取り巻く「お客さま、お取引先さま、株主,投資家の皆さま、地域,社会の皆さま、社員、将来世代」の6つのステークホルダーとエンゲージメントを実施 | ㉒企業価値の考え方 ㉓将来世代に今の地球環境を残すために「みんなで再エネ」プロジェクト |

戦略 |

リスクと機会

| 概要 | 開示関連項目 | TCFD項目 |

|---|---|---|

| ・シナリオ分析対象期間は2020年~2050年で短期,中期,長期の時間軸でリスクと機会を特定 ・特定した気候関連リスクの最小化と機会を最大化するための事業計画を策定 |

㉔有価証券報告書(第88期)_第2事業の概況_気候変動への取り組みとTCFDへの対応 ㉕TCFD_気候変動に関わる財務情報開示 ㉖TCFD_気候変動によるリスクおよび機会 |

リスク管理 |

目標

| 概要 | 開示関連項目 | TCFD項目 |

|---|---|---|

| ・2030年Scope1,2を80%、Scope3を35%削減。また消費電力100%を再生可能エネルギーから調達する事でRE100達成 ・2050年Scope 1,2合計及びScope3を90%削減し、残余分を炭素除去することでネットゼロ達成 |

㉗有価証券報告書(第88期)_第2事業の概況_(2)戦略_将来世代の未来を共に創る ㉘ESGデータブック(2024年3月期)データレビュー ㉙中長期の温室効果ガス削減目標 |

指標と目標 |

進捗評価 (検証済のScope1,2,3)

| 概要 | 開示関連項目 | TCFD項目 |

|---|---|---|

| ・丸井グループ全体の事業活動を通じたScope1,2,3排出実績の測定及び、外部の第三者である一般財団法人日本品質保証機構(JQA)さまによる第三者検証の取得 | ㉚ESGデータブック(2024年3月期)_データレビュー・環境・環境情報検証報告書 ㉛有価証券報告書(第88期)_第2事業の概況_(2)戦略_将来世代の未来を共に創る ㉜気候変動へのお取引先さま,お客さまとの取り組み「第三者検証」を取得,Scope 3算定結果 |

指標と目標 |

トピックス

再生可能エネルギー100%に向けて

温室効果ガスの削減については、グループ全体の温室効果ガス削減目標「2030年までに2017年3月期比Scope1+Scope2を80%削減、Scope3を35%削減(2050年までに2017年3月期比Scope1+Scope2の合計及びScope3を90%削減)」が、2019年9月にSBTイニシアティブにより「1.5℃目標」として認定されています。2030年までにグループの事業活動で消費する電力の100%(中間目標:2025年までに70%)を再生可能エネルギーから調達することを目標として、2018年7月にRE100に加盟しています。

自社保有の太陽光発電所

日本初の本格的な木造商業施設へ

2026年に渋谷マルイは、技術革新が著しい耐火木材など構造の約60%に木材を使用した、日本初のサステナブルな本格的木造商業施設として生まれ変わります。従来の鉄骨造での建替時と比較して、約2,000tのCO2排出量を削減できる見込みです。環境負荷軽減を促進するサステナブルな施設を目指します。

建て替え後イメージ

環境配慮に取り組むテナントさまの誘致

気候変動は消費者の環境意識の向上やライフスタイルの変化に影響が及ぶと予測しており、さまざまなサステナブルな取り組みが機会になると想定しています。丸井グループでは、環境に配慮した商品・サービスを提供するテナントさまを積極的に誘致していく店舗戦略を掲げており、このようなテナントさまが増えることによる収益の向上を機会として捉えています。

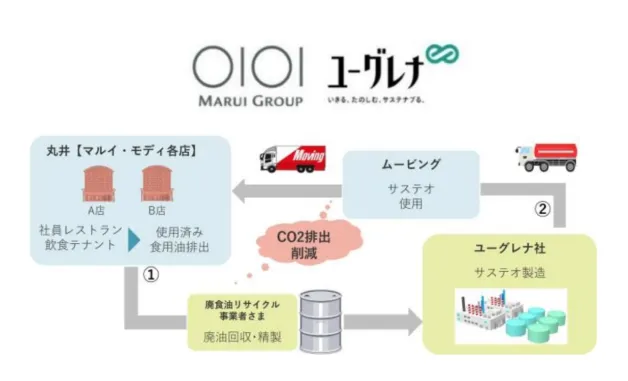

物流CO2排出削減と使用済み油のリサイクル

サステナブルな社会の実現に向けた共創を目的として、ユーグレナ社と資本業務提携契約を締結いたしました。飲食テナントなどで排出される使用済み食用油を、バイオ燃料の原料の一部としてリサイクル活用していきます。さらに、物流事業の配送トラックにバイオ燃料「サステオ」を使用することによって、サーキュラーエコノミーモデルの実現を推進いたします。

主な外部格付・表彰一覧

ESGデータブック

詳細は最新のESGデータブックをご参照ください。

ESGデータブック