中期経営計画

中期経営計画

企業価値向上のために2030年3月期を最終年度とする5カ年の新中期経営計画を策定しました。

「好き」を応援するビジネスに転換することで「インパクトと利益の二項対立を乗り越える」というビジョンを実現し、高成長・高還元をめざします。

2030年3月期のKPI目標

インパクトKPI

丸井グループでは2030年に向けたインパクトを事業戦略として実践するために、重点項目ごとにインパクトKPIと、結果として結びつく財務KPIを設けています。

| テーマ | 重点項目 | 2030年 KPI | 財務価値 |

|---|---|---|---|

| 将来世代の未来を共に創る |

脱炭素社会の実現

|

自社と社会と個人のCO2削減量100万t以上

|

|

|

将来世代の「事業創出」を応援

|

将来世代の事業創出支援数

(ソーシャル・イントラプレナー)5,000件以上 |

100億円以上

(累計) |

|

| 一人ひとりの「好き」が 駆動する経済を創る |

「好き」を通じて誰かのため、

社会のためへと広がる消費 |

「好き」を通じて社会とつながる金融サービス利用者数100万人以上

|

取扱高

3,000億円以上 |

|

「好き」を通じて社会とつながる金融サービス数100件以上

|

|||

|

「好き」を応援するファイナンシャル・エンパワーメント

|

若者・外国人等の金融サービス利用者数1,000万人

|

取扱高

5.7兆円以上 |

|

|

多様な働き方を応援する金融サービス数10件以上

|

|||

| 働く人の「フロー」を 生み出す社会を創る |

社内外に開かれた共創の場

|

世界中の優れた人材との共創の場の数500回以上

|

共創投資貢献利益

70億円以上 |

|

共創の場を通じた新たな事業の創出数20件

|

|||

|

創造性を発揮する人・働き方

|

フローに入りやすい状態にある社員比率60%

|

無形資産比率

70%以上 |

|

|

自分の「好き」を仕事に活かせている社員比率75%

|

財務KPI

- PBR 3~4倍 =ROE 15%以上 × PER 25倍以上

- EPS 年平均成長率 9% 以上

- TSR 年平均成長率 12% 以上

※ TSR(株主総利回り)…配当によるインカムゲインと株価の上昇によるキャピタルゲインの両方を合わせたトータルリターンを表す指標

計画の方向性

「好き」を通じて誰かのため、社会のためへと広がる消費

「好き」を応援するファイナンシャルエンパワーメント

イベント・グッズ・カードの一体型ユニットによるカード会員の拡大

「フロー」を通じた創造性の発揮

ソーシャルイントラプレナーによる事業開発

探求領域

具体的な取り組み

事業戦略

資本政策

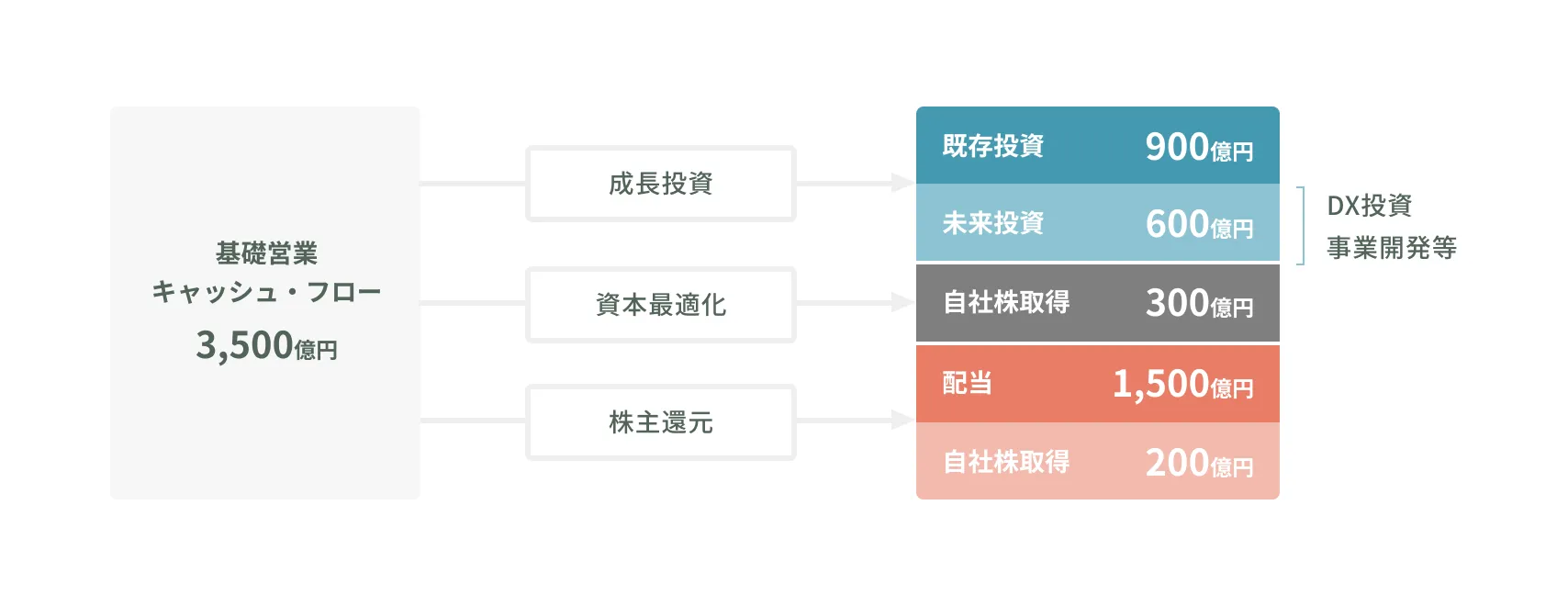

未来投資を含めた成長投資に加え、資本最適化を目的とした自社株取得と株主還元に配分する計画です。