休暇制度

連続休暇

1年に2回、連続休暇を取得できます。1回あたり、12日間(公休を含める)取得することができ、本人の了承があれば分割して取得することも可能です。会社業務への支障や本人の希望を考慮し、全社員が順番に取得します。連続休暇を利用して国内外に旅行をしたり、仕事を忘れて趣味に没頭したり、リフレッシュをする機会になっています。

連続休暇の過ごし方(例01)

友人や同期と予定を合わせて旅行に行っています。先日は7泊9日でヨーロッパに行ってきました!12連休だと出発前も帰国後も余裕があるので、飛行機の時間も気にせずゆったりとしたスケジュールで楽しめます。

(2006年入社・女性)

連続休暇の過ごし方(例02)

実家が四国なので、連続休暇を利用して実家に帰省しています。すいている時期に休みがとれるので、安く帰れるのが嬉しいです。

(2011年入社・男性)

年次有給休暇

- 入社年数に応じて、以下の通り年次有給休暇が付与されます。

- 年次有給休暇は、半日単位の取得が可能です。

※年次有給休暇は総日数20日までとし、残日数については翌年度に繰越しすることができます

| 勤続年数 | 有給付与日数 |

|---|---|

| 6か月 | 10日 |

| 1年6か月 | 11日 |

| 2年6か月 | 12日 |

| 3年6か月 | 14日 |

| 4年6か月 | 16日 |

| 5年6か月 | 18日 |

| 6年6か月以上 | 20日 |

特別有給休暇

結婚休暇、パートナーの出産休暇、忌引休暇、公傷病休暇、赴任休暇、罹災休暇、感染症による交通遮断休暇、裁判員休暇、子の看護のための休暇 など

特別無給休暇

産前産後休暇、生理休暇、つわり休暇、妊娠中または出産後の通院などによる休暇、介護休暇 など

育児支援制度について

丸井グループには出産・育児をしながら働く社員を支援する制度が整っています。

多くの社員が制度を利用し活躍しています。入社後のライフイベントを安心して迎え、仕事のキャリアを積むことができます。

育児・介護制度が充実しています

育児・介護制度の導入に関して

経営理念の中に「人の成長=企業の成長」を掲げ、従業員ニーズを起点とした利用しやすい制度を導入。労使一体で両立支援と復職をサポートしています。

子育てサポート企業として「プラチナくるみん」認定を取得

丸井グループは次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員が仕事と育児とを両立できる環境整備のための行動計画を定めており、その取組みと育児関連制度などの実績が認められ、2012年、2014年、2016年に「くるみん」の認定、2016年7月は同時に「プラチナくるみん」の認定を受けました。当社グループでは、従業員が仕事と育児を両立できる環境整備のための企業目標と行動計画を定め、さまざまな取組みを継続的にすすめています。

イクボスアワード2015

グランプリ受賞

イクメン企業アワード2016

グランプリ受賞

働きやすく生産性の高い

企業・職場表彰

優秀賞受賞

健康経営銘柄2019

2年連続選定

なでしこ銘柄

女性活躍の先進企業評価

関連リンク: 受賞一覧

支援制度代表例

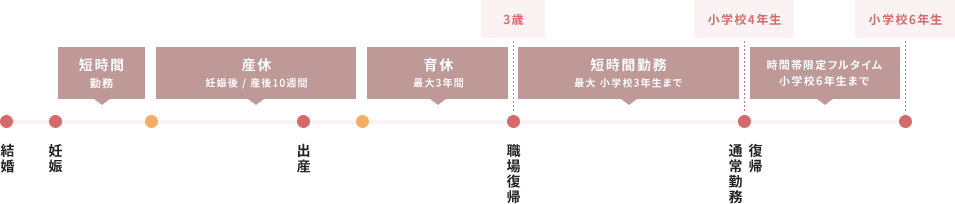

短時間勤務制度

- 妊娠中もしくは育児・介護のために、通常の勤務時間での就業が難しい場合は短い勤務時間で働くことができます。利用者の声を見る

- 一日の所定労働時間は、5、5.5、6、6.5、7時間のいずれかとし、勤務時間帯は本人の希望を参考に、会社が決定します。本人の希望により月間4回を上限としてフルタイム勤務の取得が可能です。

※育児の場合、小学校3年生まで短時間勤務を選択できます。

育児のための時間帯限定フルタイム勤務制度

- 小学校6年生までの子を育児する社員は、育児のために就業時間を限定した勤務にすることができます。

出産休暇

- 妊娠後、本人が設定した産前休暇期間から出産後10週間まで休暇取得可能

- 産後10週から子が3歳になるまで育児休暇取得可能

- 妊娠中もしくは出産後1年以内は、通院などのための休暇

- つわり休暇

- パートナーの出産休暇

育児・介護休暇または休職

- 出産育児休暇・休職(男女とも)

- 短期育児休職(男女とも)

※3歳未満の子を育てる社員を対象に最大7日間 - 病気やケガをした子の看護のための休暇

- 家族の介護休暇・休職

エリア限定制度

- 育児・介護・病気・家庭環境などで転居を伴っての赴任が難しい場合、一定期間、勤務地を限定して勤務することができます。

※一事由につき最大2年間まで

短時間勤務制度・利用者の声

かつまた ゆき

勝又 友紀

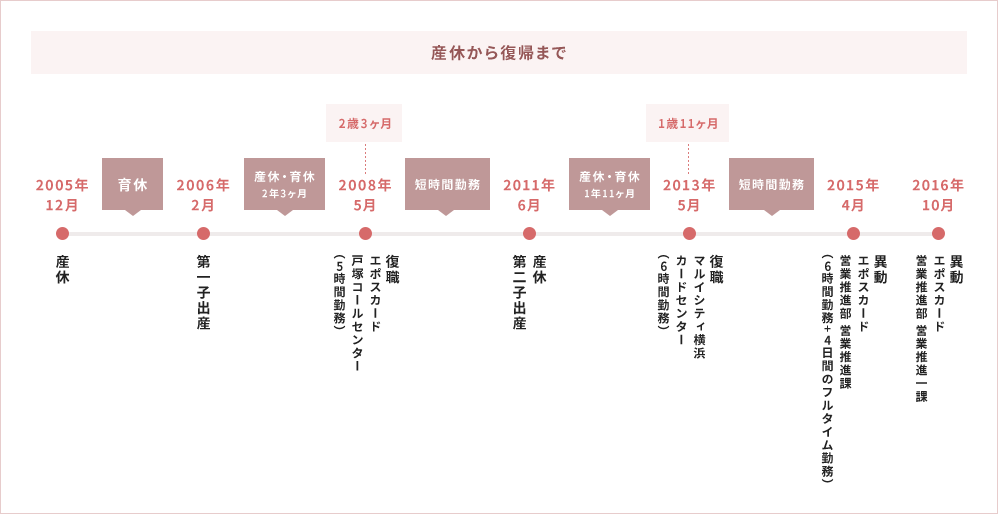

(株)エポスカード

営業本部 営業推進部 営業推進1課 ※2017年10月時点

2003年入社

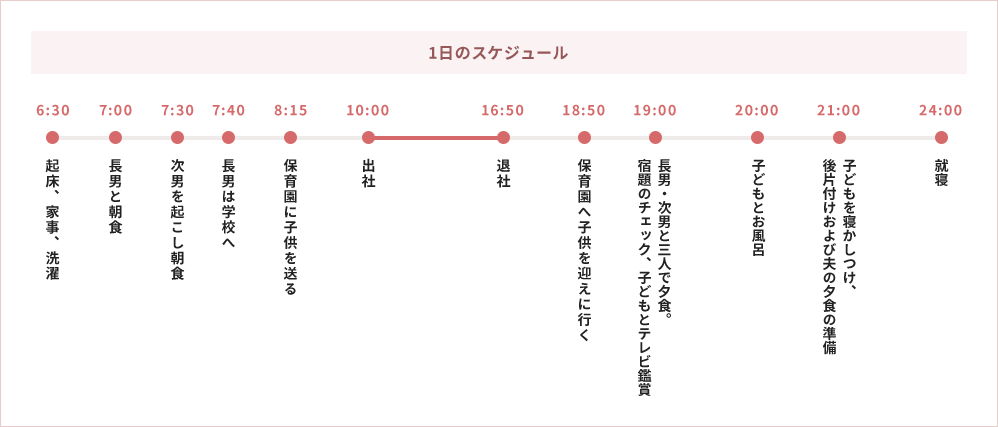

- 短時間での勤務時間は?

- 基本は10:00~16:50の6時間勤務ですが、「フルタイム勤務制度」を活用し、働ける日は月に4日フルタイムでの勤務をしています。フルタイムで働く日があることは、将来フルタイム勤務に復帰する際の準備にもなり、柔軟な働き方ができる良い制度だと思います。

- なぜ復職しようと思ったのですか?

- ずっと働いていたい、そしてキャリアップしていきたいと思っているからです。二児の育児をしながらもイキイキと働けるのは、それを応援する制度が用意されていることと、なにより職場のみなさんの理解があることです。実は私の夫も丸井グループで働いていますが、夫の職場のみなさんの理解も深く、支援してくれることでワーク・ライフの両立ができているのだと思います。

また現在住んでいる市の、育児サポート施設や制度も活用しています。会社や地域の制度を活用すれば、十分働けると思いました。

社員紹介

育児と仕事を両立している管理職を紹介します

ひろまつ あゆみ

廣松 あゆみ

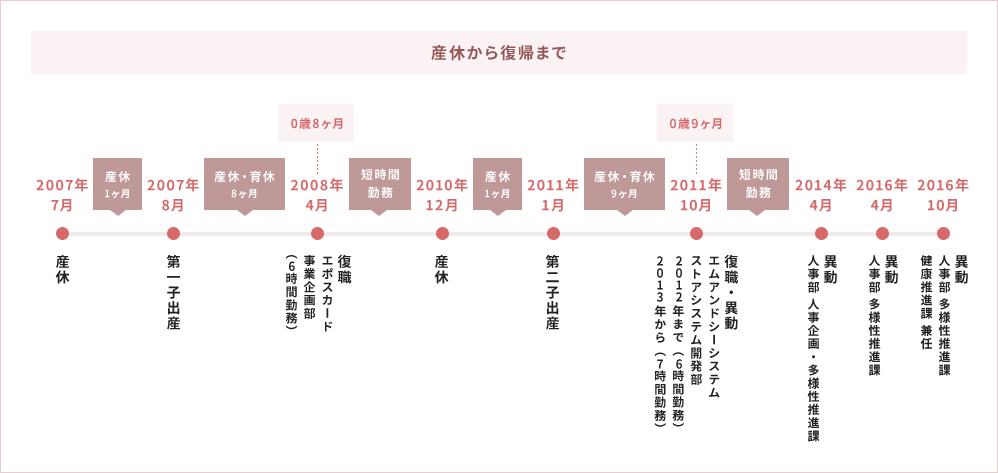

(株)丸井グループ

人事部 多様性推進課 課長 ※2017年10月時点

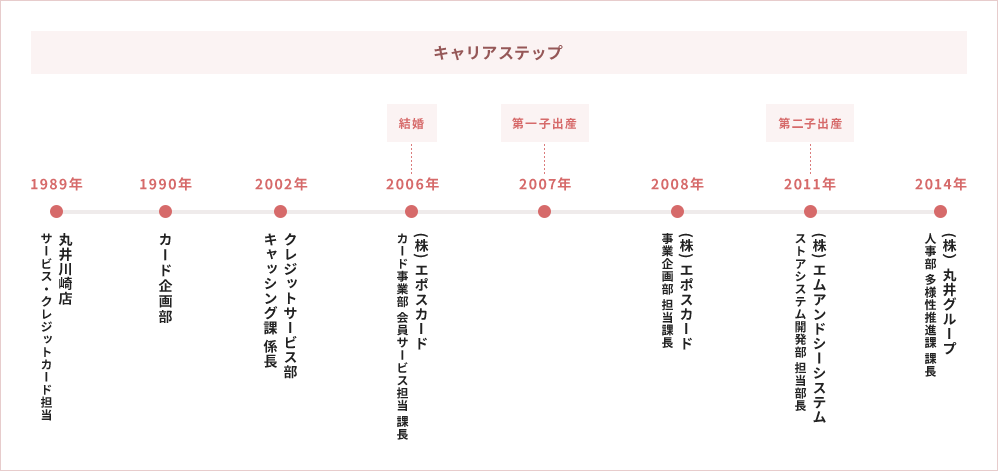

1989年入社

- キャリアを積み重ねながら、二人の子育てを経験

-

入社以来、カード事業において、店舗、販売促進、企画、仕組みの開発などさまざまなセクションを担当してきました。現在は人事部で人事制度の見直し・改善や、多様な働き方の企画・推進を行う部署の担当課長をしています。

プライベートでは2006年に結婚して、二人の子どもを授かりました。

丸井グループでは3年間の育児休暇が認められていますが、保育園の関係もあり、半年休職した後に復職しました。復職にあたっては、会社の短時間勤務制度を利用。第一子のときは、朝10時から17時までの6時間勤務、第二子を産んだときは朝10時から18時までの7時間勤務で働き、現在はフルタイムで働いています。

二度目の復職の際、グループ内のシステム部門であるエムアンドシーシステムに異動しました。丸井の店舗で扱うPOSシステムやATMなどのシステム全般の開発・導入の担当でした。これまでに経験のない仕事は未知の世界で、カード事業以外知らなかった私には不安もありました。しかしグループ内の会社であるため、会社の風土も同じで社内に顔見知りも多数いました。どの職場でも、仕事のやり方、やるべきこと、大事にすることは決まっています。逆に新しい世界を知ることができ、自分が自信を持てることが一つ増えたと思っています。

- 家族と協力し合うことが仕事と育児両立のコツ

-

私は仕事が大好きで、これまでは仕事第一に取組んできました。結婚し、子どもが生まれてもその気持ちは変わらず、仕事への情熱は常に持ち続けていました。夫は私が当然、復帰するものと考えていてくれたようです。

そのため、夫は、お願いしなくても育児や家事を率先してやってくれます。そのおかげで私も仕事を続けられており、夫のサポートにはいつも感謝しています。しかし、二人で分担しても仕事をしながら家事を100%こなすのはやはり大変です。そこで、我が家では、「家事は全体で80%」と考えるようにしています。それは、仕事と家事を完璧にこなすのは大変なので、世間の家事の80%を我が家では100%と考えるということです。

そして、お互い「ありがとう」のお礼を言うなど二人で感謝の気持ちを持ち、協力して家事をこなしています。また、夫だけでなく、子どもの具合が悪いときは夫の母に連絡して助けてもらったり、親戚に預かってもらったりしています。こうして誰かが都合をつけて、カバーしあうことがワークライフバランスをうまく取る秘訣ではないかと思います。

- 子育てを経験することで、成長をさらに実感

-

一人目を産む時は長期間仕事から離れたことがなかったので、会社に行かない自分が想像できずに落ち込むこともありました。しかし、子どもが生まれてからはゆっくりと周囲を見渡して四季の変化を感じたり、いわゆるママ友ができて交流をするようになったり、会社以外のことに広く目が向くようになり、ものの見方も随分変わりました。また、子育てをしていく中で相手が何をどう感じるかを以前より考えるようになり、相手を思いやることを大事にするようになりました。

私は現在、管理職ですが、キャリアを積みながらでも結婚と子育てを実現できるという一つのモデルケースとして、社内の若い女性、カップルのロールモデルになればいいなと思っています。

現在はグループを横断して多様な働き方を検討する「多様性推進委員会」のメンバーとしても活動しています。出産・育児・介護などライフイベントに合わせて、働きやすい制度の構築、職域開発について具体的な提案を行うとともに、「女性の活躍推進プロジェクト」とも連動して、女性が生涯を通じてイキイキと活躍し続けるために何ができるのか、自分が率先して示していきたいと思います。